Ваша оценка

Ваша оценкаРецензии

Аноним18 ноября 2023 г.

Аноним18 ноября 2023 г.Неудавшаяся «Война и мир» по-советски

Читать далееГроссман В.С. За правое дело : Роман. Книга первая. — Советский писатель, 1989. — 688 с. — Тираж 200.000 экз.

Гроссман В.С. Жизнь и судьба : Роман. Книга вторая. — Советский писатель, 1990. — 672 с. — Тираж 200.000 экз.

Каждая из двух книг этого огромного романа разделена автором на три части, но необходимости в этом я не вижу: между частями нет явных границ. Зато это деление удобно использовать для ссылок: в каждой из частей собственная нумерация глав. Введём сокращения:

ЗПД-1, ЗПД-2, ЗПД-3 для трёх частей книги первой;

ЖиС-1, ЖиС-2,ЖиС-3 для трёх частей книги второй.По какому-то странному недоразумению главную книгу Гроссмана часто называют «дилогией». И это неверно в корне, ведь термин «дилогия» предполагает некоторую самостоятельность входящих в неё частей. А у Гроссмана этого нет: два увесистых тома его сталинградской эпопеи –– бесспорно, единый роман. Сюжетные линии плавно перетекают из первой книги во вторую, и без первой книги во второй многое попросту непонятно; герои первого плана во второй книге всё те же, новые персонажи действуют преимущественно в эпизодах (и лишь немногие –– на протяжении нескольких глав).

Здесь встаёт вопрос: почему составляющие роман Гроссмана книги публикуются под разными названиями? Так исторически сложилось. Название первой книги даже не авторское, оно появилось в финале беспрецедентно длительного обсуждения рукописи советскими литературными боссами и партийными чиновниками (подробности см. в заметке А. Бочарова «По страдному пути» // Гроссман В.С. Жизнь и судьба : Роман. Книга вторая. –– Советский писатель, 1990. –– С. 3-11). В общих чертах, дело было так: автор сдал рукопись в редакцию журнала «Новый мир» 2 августа 1949 г., но публикация началась, после множества переделок и сокращений, только 2 июля 1952 г. (начало –– № 7, окончание ––№ 10). Автора начали хвалить на все лады, но вскоре выяснилось, что Главный Читатель недоволен публикацией. Вся писательская верхушка мгновенно переобулась, и автора начали прорабатывать (как водится, с подключением газетной травли). Накал страстей был большой, и неизвестно, чем кончилось бы дело, но тут Главного Читателя хватил кондратий; 5 марта 1953 г. он умер, не приходя в сознание. Кампания против Гроссмана некоторое время продолжалась по инерции, а потом сдулась, как проколотый воздушный шарик. Первое отдельное издание романа, исправленное и дополненное, поступило в продажу 26 октября 1954 г. («Воениздат»); второе, ещё более полное, вышло в 1956 г. («Советский писатель»).

Ныне в Сети везде выложена почему-то краткая версия 1954 г. В издании 1989 г., которое я читал, источник текста не указан, но это расширенная редакция: перепечатка издания не то 1956 г., не то 1964 г. (последнего прижизненного, где Гроссман снова что-то исправлял и добавлял).

История второй книги ещё более драматична. Писатель, замученный бесчисленными придирками на всех уровнях тогдашнего литературного конвейера, озлобился и мечтал о мести (есть свидетельство, что ему очень нравилась пушкинская поэтическая формула: «...и мщенье, бурная мечта ожесточённого страданья»). Месть, конечно, планировалась чисто литературная: вторая книга романа должна была стать «бомбой». Гроссман задумал –– ни много,ни мало –– советскую «Войну и мир».

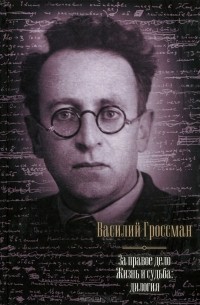

Василий Гроссман. Фото конца 1950-х гг.

Либерализация общественной жизни в СССР после XX съезда партии давала некоторую иллюзию свободы творчества, и Гроссман работал без оглядки на цензуру. В результате вторая книга романа, при полном стилистическом единстве с первой, всё-таки резко отличается: здесь зашкаливающая степень авторского критицизма. Видно, что автор много размышлял о природе советского государства и продвинулся в его понимании гораздо дальше, чем любой иной творческий человек его поколения. Между прочим, именно Гроссман первым понял значение сталинской номенклатуры и разглядел, что представляют собой угнездившиеся там люди. В своё время важнейшей политической претензией к первой книге романа Гроссмана была следующая:

В. Гроссман вообще не показывает партию как организатора победы — ни в тылу, ни в армии. Огромной теме организующей и вдохновляющей роли коммунистической партии он посвятил только декларации... Они не подкреплены художественными образами...

(Михаил Бубеннов. О романе В. Гроссмана «За правое дело» // «Правда», 13 февраля 1953 года).Замечание это, в сущности, совершенно справедливо. И вот теперь, учитывая конструктивную критику собрата по перу, Гроссман показал-таки во всей красе «партию как организатора победы»: создал впечатляющий собирательный образ партийного работника (секретаря обкома партии Гетманова, недавнего «хозяина области» на Украине, успевшего сбежать с оккупированной немцами территории и назначенного комиссаром во вновь сформированный танковый корпус, выдвигаемый к Сталинграду). Просили? Получите: «роль партии» подкреплена мощным художественным образом (комиссар Гетманов как живой, хотя конкретного прототипа не имеет). Но что-то я не уверен, что этот матёрый номенклатурщик, шагнувший на страницы романа из реальной жизни (или, по крайней мере, так воспринимаемый читателем), пришёлся бы по сердцу Михаилу Бубеннову и стоявшим за его спиной партийным чиновникам (которые после смерти Сталина в большинстве своём остались на прежних должностях).

Гроссман закончил работу над второй книгой романа, получившей название «Жизнь и судьба», летом 1960 года. Встал вопрос: что делать дальше? В принципе автор был морально готов к сокращениям и переделкам, но общее число эпизодов, которые заведомо «не проходили», оказалось чрезвычайно велико. Как водится, количество перешло в качество: роман приобрёл ярко выраженный антисоветский характер. Сам автор, видимо, этого не сознавал: его слишком долго душили, и теперь он всего лишь хотел откровенно высказаться по всем интересующим его вопросам. Подчёркиваю: именно по всем, включая послевоенный государственный антисемитизм в СССР. Художественная целостность романа пострадала, но автор и этого не сознавал, а подсказать оказалось некому (хотя читали рукопись и лучший друг Липкин, и редактор «Нового мира» Твардовский). Оба доброжелателя сконцентрировались на политических аспектах и не советовали даже пытаться опубликовать книгу. Гроссман, отличавшийся высоким самомнением и упрямством, не стал их слушать и сделал по-своему: представил рукопись в редакцию журнала «Знамя». Там, ознакомившись с текстом, содрогнулись и стукнули в КГБ. Вскоре сотрудники этого заведения сделали у Гроссмана обыск и забрали всё, имевшее отношение к роману (включая копировальную бумагу из пишущей машинки, по которой теоретически можно было восстановить текст).

Протокол обыска у Гроссмана от 14 февраля 1961 г. (это официальный документ, поэтому имя и отчество писателя - паспортные, а не литературные)

Долгий путь книги к читателю пересказывать не буду: информацию легко найти в Сети.

Первое издание второй книги романа, вышедшее за границей: издательство L'Age Homme (Швейцария), 1980 год.

Перейду к своим читательским впечатлениям. Читал дважды: впервые –– сразу после выхода вышеуказанных изданий, в 1990 г.; во второй раз –– через тридцать лет и три года (то есть в 2023 г.). Впечатления сходные, но в молодости я был более снисходителен к недостаткам, а многого попросту не замечал. Тогда всё заслонялось теми особенностями романа, которые выводили его за рамки соцреализма. Даже в 1990 г., в разгар горбачёвской перестройки, некоторые пассажи второй книги производили шокирующее впечатление. Конечно, ещё острее воспринималась бы критика режима советскими гражданами образца 1960 г., которые даже и солженицынского «Ивана Денисовича» ещё не успели прочитать. Всё-таки Гроссман сильно опередил своё время... Что касается аспекта чисто литературного, то уже в молодости мне было ясно: огромный талант Василия Гроссмана в сравнении с гением Льва Толстого меркнет, и советская «Война и мир», увы, не состоялась. Попробую объяснить, почему.

Очевидного главного героя в книге нет (что само по себе, видимо, является ошибкой). Соответственно, нет и героини. Эта роль явно предназначалась Жене Шапошниковой, легкомысленной 25-летней красавице, пару лет назад оставившей мужа. Но сколько бы автор ни выдвигал её на первый план, на роль главной героини она «не тянет». В голове у неё ветер, и она вечно не знает, чего хочет: то ли вернуться к мужу, то ли закрутить роман с влюблённым в неё полковником, то ли реализовать обе возможности... Внешность этой красавицы описана скуповато: мы знаем только, что кожа у неё белая, глаза карие, а волосы тёмные (с. 35). Ах да, есть ещё деталь: волосы с завитками (ЗПД, с. 26).

Из мужчин на первом плане трое:

- комиссар Крымов, бывший муж Жени; тип коммуниста-фанатика, на фронте занят в основном политработой;

- полковник Новиков, давний поклонник Жени, мечтающий жениться на ней; тип передового советского военачальника, каким его хотел бы видеть Гроссман;

- Виктор Павлович Штрум, муж старшей сестры Жени Шапошниковой. Это чрезвычайно ценный для советской науки учёный-физик, а следовательно, человек сугубо тыловой.

Крымов нужен автору, как я понимаю, только для того, чтобы в финале «наказать» его за фанатизм, показать на его примере реализацию евангельского принципа: «каким судом судите, таким и сами судимы будете, и какой мерой мерите, такою же отмерится вам» (Мф. 7:2). Тип личности коммуниста-фанатика Гроссман мог изучить уже в юные годы, в окружении его двоюродной сестры, Надежды Моисеевны Алмаз, которая с 1925 г. была личным секретарём Соломона Лозо́вского, крупнейшего деятеля Профинтерна. Но конкретного прототипа Крымов не имеет. Условность этого персонажа подчёркивается тем, что описания его внешности нет (!), а возраст его неизвестен (!). В начале первой книги автор сообщает нам, что Крымов – участник Гражданской войны; также мы узнаём, что Женя Шапошникова вышла за него замуж в возрасте 22-х лет, что он старше её на 13 лет, что брак их распался в декабре 1940 г. (ЗПД, с. 27). Много ниже один из персонажей сообщает в разговоре, что Женя выглядит лет на двадцать пять (ЗПД, с. 589). Если эта оценка, данная в 1942 году, верна, то выходит, что Женя 1917 года рождения, а замуж вышла в 1939 году. И приходится считать, что с мужем она прожила менее двух лет. Возможно такое? Вполне. Но раз Крымов старше на 13 лет, то он должен быть 1904 г.р. Получается, что он ровесник Аркадия Гайдара, и участвовать в Гражданской войне должен был, как и Гайдар, в очень юном возрасте. Однако ниже эта хронологическая выкладка полностью разрушается ретроспекцией. Выясняется, что Крымов: 1) в 1920 г. «приезжал в десятый кавполк из Реввоенсовета фронта» (ЗПД-1, гл. 49, с. 195); для 16-летнего юноши должность на уровне РВС высоковата; 2) в том же 1920 г. был комиссаром в Царицыне; 3) в 1917 г. был в числе большевистских агитаторов, разлагавших царскую армию (ЗПД-2, гл. 17, с. 336). 13-летний отрок для этого явно не годен, агитатору следует быть по меньшей мере лет на 10 старше. Но тогда Крымов должен быть на целых 23 года старше Жени, а не на 13 лет. Даже если мысленно «состарить» Женю и допустить, что ей в 1942 г. не 25, а 26, 27 или 28 лет, спасти хронологию романа не удаётся.

И это у Гроссмана отнюдь не самая серьёзная хронологическая несообразность: тянет лишь на третье место. А почётное второе место вот какое. В начале первой книги (ЗПД-1, гл. 15) есть сцена в госпитале, где выздоравливающий лётчик Викторов признаётся в любви 18-летней девушке Вере. Действие происходит в июне или в первой декаде июля. Во второй книге, ближе к концу, обнаруживается беременность Веры, а затем она рожает, причём дата родов поставлена в связь с началом советского контрнаступления (19 ноября) и легко вычисляется (см. ЖиС-2, гл. 61, 62): 16 ноября. Получается, что беременность Веры длилась примерно 5 месяцев. Как у овцы или козы.

Каким образом Гроссман ухитрился так вляпаться? Я думаю, что здесь проявилось влияние романа М. М. Филиппова «Осаждённый Севастополь» (1889). Там героиня за время осады влюбляется, отдаётся любимому, беременеет и рожает (что вполне реально: оборона Севастополя длилась 349 дней). Легко домыслить, что Гроссман был знаком с романом Филиппова, в СССР малоизвестным, и позаимствовал заинтересовавшую его сюжетную линию. Не приняв во внимание, что сталинградская эпопея 1942 года значительно короче севастопольской эпопеи 1854-1855 гг.

Третья хронологическая несообразность романа –– по значению на первом месте, ниже мы поговорим о ней отдельно. А сейчас посмотрим, что представляет собой доблестный полковник Новиков, претендент на руку и сердце Жени Шапошниковой.

В первой книге романа роль Новикова пассивная: он безуспешно рвётся из штаба фронта, где очень ценим начальством, в танковые войска. Хочет командовать непосредственно на поле боя. Во второй книге мечта его сбывается: он назначается командиром танкового корпуса, и с этого момента замещает собой историческое лицо — Трофима Ивановича Танасчишина (1903—1944), командира 13-го танкового корпуса, который в контрнаступлении под Сталинградом действовал на южном фасе вражеской обороны. Но Танасчишин — отнюдь не прототип Новикова: единственное, что их сближает — воинское звание «полковник» (что для командующего танковым корпусом необычно: такую должность занимал, как правило, генерал-майор, или даже генерал-лейтенант). Поскольку определённого прототипа Новиков не имеет, образ его разработан немногим лучше, чем образ Крымова. Портрет имеется, но набросан небрежно: мы узнаём, что Новиков высокий, плечистый и светловолосый (ЗПД-1, гл.8, с. 34); он кажется «рождённым для ношения военной формы и оружия» (ЗПД-1, гл. 19, с. 75). И это всё! Даже имя этого персонажа автор сообщить нам не торопится: рассказ о его семье в этом отношении прямо курьёзен. Жили-были на Донбассе, в шахтёрской семье, два брата: старший был Иван, а младший – Новиков (я не шучу, см. ЗПД-1, гл. 20, с. 78). Личное имя младшего брата мы впервые узнаём много-много ниже (ЗПД-2, гл. 48, с. 464).

Хотя Новиков – персонаж сугубо положительный, сопереживать ему как-то не получается. Надо признать, что в финальной части романа (ЖиС-3, гл. 10, 11, 50) успешно показана его функция подлинного «отца-командира», который, в отличие от большинства советских военачальников, умеет принимать на себя ответственность и минимизировать потери. Но он только в тактике разбирается, а вот в людях –– не очень: в разговорах с комиссаром корпуса Гетмановым выглядит как последний дурак, ибо никак не может понять, с какой опасной гнидой имеет дело. Мало того –– он ещё и слабоволен: позволяет комиссару влезть в кадровый вопрос и под его влиянием замещает вакансию не тем человеком, которого выбрал сам. История из прошлого, которую невесть зачем рассказывает нам Гроссман, тоже не в пользу Новикова: оказывается, он хотел застрелиться, когда узнал, что Женя вышла замуж за Крымова. Помилуйте, но это же слюнтяй! Стреляться из-за бабы –– что может быть позорнее? А вот что: Новиков уже и предсмертную записку написал... но стреляться раздумал. Значит, слюнтяй в квадрате. Решил стреляться –– так стреляйся! )

Единственный персонаж первого плана, который по-настоящему удался автору –– Виктор Павлович Штрум. И не диво: это же alter ego самого автора. А историческое лицо, учёный-физик Лев Яковлевич Штрум (1890—1936), прототипом отнюдь не является: от него у литературного героя только фамилия и профессия. Гроссман не ограничился обращением к своему собственному внутреннему миру, он задействовал на полную катушку и свою семейную историю, что позволило ввести в роман ещё несколько прекрасно выписанных фигур: их прототипами являются люди из ближайшего окружения писателя. Понятно, что гораздо легче изображать реалистично самого себя и хорошо знакомых реальных людей, нежели персонажей выдуманных и к тому же чисто функциональных (а Крымов и Новиков именно таковы).

Проблема со Штрумом только одна: этот персонаж, постепенно занимающий в романе всё больше и больше места, не связан напрямую с событиями сталинградской эпопеи. Ближе к концу второй книги романа (последние 2/5 её объёма, начиная с ЖиС-2, гл. 52) он определённо превращается в главного героя. А происходящее в Сталинграде отодвигается на второй план, становится историческим фоном для его личной истории. Мало того –– в «штрумовских» главах всплывает и активно педалируется тема антисемитизма (Штрум сталкивается с этим в своём научном учреждении). Здесь –– важнейшая хронологическая несообразность романа: Гроссман механически переносит в 1942 год реалии времён «борьбы с космополитизмом», развернувшейся в 1948—1953 гг. Понятное дело, что в 1942—1945 гг. ничего даже отдалённо похожего не происходило, да и происходить не могло. В годы войны евреи были очень нужны Сталину, с начала 1942 г. в СССР существовал Еврейский антифашистский комитет, установивший связи с американским Еврейским советом по оказанию помощи России в войне (возглавлял его не кто-нибудь, а сам Альберт Эйнштейн) и с крупнейшей еврейской благотворительной организацией «Джойнт». Роль Еврейского антифашистского комитета в укреплении советско-американских связей во время войны невозможно переоценить. Но Гроссмана эта тематика не заинтересовала: в конце 1950-х гг., когда он работал над второй книгой романа, ему непременно надо было выплеснуть на бумагу свою личную послевоенную психологическую травму (история, описываемая в ЖиС-3, гл. 55, произошла в реальной жизни с самим писателем). Всё-таки Гроссман был не очень прилежным учеником Льва Толстого. Советский писатель не понимал главного: историческая правда выше художественной, и перенесение вполне достоверных эпизодов в другую эпоху автоматически превращает стопроцентную истину в стопроцентную ложь.

У меня ещё куча претензий к Гроссману: больших и малых, серьёзных и не очень. Но их последовательное изложение не обошлось бы без спойлеров, да и места заняло бы слишком много. Главный мой вывод следующий: роман «живой» книгой уже не является, но это интереснейший литературный памятник, и в этом качестве заслуживает наивысшей оценки. Особо должны быть ценимы страницы, посвящённые боевым действиям непосредственно в Сталинграде. Многое Гроссман видел собственными глазами: он ведь был военным корреспондентом, и в штабах не отсиживался.

Василий Гроссман в прифронтовой полосе. Сталинградский фронт, осень 1942 г.

Бесспорно, что никто из советских писателей одного с Гроссманом поколения не продвинулся дальше него в постижении общества, сформировавшегося в сталинскую эпоху. Да и в отношении литературного мастерства мало кто может с Гроссманом соперничать. Что бы он ни описывал, он делает это блестяще; все персонажи второго и третьего плана, даже появляющиеся однократно, просто великолепны.

Роман ждёт вас, друзья. Но вам придётся проявить терпение: действие в первой книге развивается вяло, и до самой её середины происходящее не вызывает у читателя особого эмоционального отклика.

28254 Аноним15 ноября 2014 г.Читать далее

Аноним15 ноября 2014 г.Читать далееРоман «Жизнь и судьба» трудно назвать лёгким или захватывающим чтением. Скорее, он засасывает – в трясину того времени, когда скрестились пути сталинского и гитлеровского тоталитарных режимов. На этом перекрёстке оказался (как часто бывает в тяжёлые периоды истории) еврейский народ, и, собственно, о судьбе этого народа и пишет В. Гроссман. Хотя наряду с персонажами-евреями в романе действует огромное количество персонажей других национальностей – русских, немцев, украинцев, калмыков, татар и проч.

Жуткие вещи рассказывает Гроссман об «окончательном решении еврейского вопроса» при нацизме. Нет-нет, ничего нового. Но у него получается без лишних эмоций рассказать о фабриках смерти и прочих «прелестях» холокоста так, что читателя мороз по коже пробирает. А ещё Гроссман исподволь проводит мысль о сходстве гитлеризма и сталинизма, от чего уже коробит «внутреннего патриота», засевшего, как оказалось, где-то глубоко внутри меня…

И всё-таки больше всего Гроссман говорит о нашей стране. Доносы, лагеря, атмосфера страха, бездарное начальство, бессмысленные жертвы, антисемитизм – опять-таки ничего нового… Как жаль, что роман не мог выйти, когда только был написан! Это была бы по-настоящему мощная, свежая книга. Но и сейчас, спустя десятилетия, она ещё может выполнить свою роль вакцины против нацизма, фашизма, тоталитаризма в разных их проявлениях.

Стержнем всего сюжета является Сталинградская битва; одни персонажи в ней участвуют, другие так или иначе думают о ней. Завершается роман контрнаступлением советских войск и пленением фашистов под Сталинградом. Казалось бы: глобальный хэппи-энд. Но Гроссман даёт понять, что даже эта великая победа не может затмить страшных дел, творящихся в СССР. Люди, одержавшие победу, достойны жить в другой стране, достойны быть свободными. Такой вот антигосударственный дух у этой книги. По нынешним меркам, он вряд ли совместим с патриотизмом, так что роман «Жизнь и судьба», безусловно, не способствует патриотическому воспитанию читателя.

Зато он в очередной раз напомнит, что у любого человека всегда есть выбор: стать подлецом или остаться человеком.28865 Аноним11 июля 2018 г.Читать далее

Аноним11 июля 2018 г.Читать далееПохоже, Гроссмана надо читать либо самым первым из всех возможных книг про Вторую Мировую, когда еще не с чем сравнить, или не читать вообще: чем больше багаж прочитанных книг на тему, тем меньше нового может сказать «Жизнь и судьба», и тем быстрее рушится карточный домик романа. Битва под Сталинградом – «В окопах Сталинграда» и «Живые и мертвые» уже сказали на эту тему все, что только может художественная литература. Про лагеря, сроки без суда и следствия лучше расскажут Гинзбург и Солженицын, а взгляд из немецких лагерей – «Искра жизни» была честнее и сильнее. Жизнь в еврейских гетто и ответственность человека за выбор, сделанный в нечеловеческих обстоятельствах, куда лучше опишет «Список Шиндлера». А любая другая книга из менее «специализированных» прекрасно дополнит общую картину жизни в военный период и на фронте, и в тылу. После всего этого Гроссман выглядит как минимум очень вторично, не привнося ничего нового в уже знакомую картину. Для меня это в принципе нормальный уже порядок вещей – чем больше книг читаешь на одну и ту же тему, тем меньше белых пятен остается – поэтому, усаживаясь читать, я делала ставку на персонажей истории, надеясь, что книга для меня выстрелит именно за их счет. Но не сложилось.

Все чтение у меня в голове крутилась знаменитая фраза из характеристики Штирлица – «характер — нордический, выдержанный». Дело в том, что Гроссман сух, деловит, даже дотошен, и проявляется это не только в повествовании, но и в героях, из-за этого они при всех различиях одинаковые, как под копирку, совершенно не проецирующие на читателя свои эмоции и переживания. В какой-то момент у меня даже сложилось ощущение, что Гроссману они просто мешают, настолько неровные переходы от общего плана обезличенного рассказа о происходящем в целом вокруг, описанным достаточно живо, к каким-то событиям, случившимся в жизни конкретного отдельно взятого человека с более сухим и обрывочным повествованием и диалогами.

Обидно, что не добралась до этого романа раньше в череде других, как раз тот случай, когда книга запоздала, и категорически не сложилось в первую очередь именно из-за этого: любой истории сложно конкурировать с огромным романом, составившемся из множества других ранее прочитанных книг, каждая из которых привнесла что-то свое.

274,5K Аноним21 апреля 2025 г.

Аноним21 апреля 2025 г.Правда, которую запретили

Читать далее«Жизнь и судьба» — это масштабное и трагическое произведение, эпопея человеческого духа, раздавленного механизмами тоталитаризма, но не сломленного до конца. Хроника войны и философские размышлением о природе свободы, горькая притча о цене жизни в эпоху больших исторических катастроф. Роман о живых людях с их страхами, надеждами и мучительными выборами.

Сюжет разворачивается на фоне Второй мировой войны, в частности, на Сталинградском фронте, и охватывает жизнь нескольких персонажей, чьи судьбы переплетены в контексте исторических событий, а важнейшим мотивом романа становится противостояние личности и государства. Гроссман исследует, может ли человек сохранить внутреннюю свободу в условиях, когда сама жизнь становится инструментом политики и что даже в самых бесчеловечных условиях что-то человеческое все равно остается.

Героями истории, истинными историческими личностями, вождями человечествами есть и будут лишь те, кто осуществляет свободу, в свободе видит силу человека, народа и государства, борется за социальное, расовое и трудовое равенство всех людей, народов и племён мира.Персонажи романа — это люди, оказавшиеся в жерновах истории, они не просто герои, они представляют собой целые эпохи, целые поколения, которые сформировались под влиянием исторических катаклизмов. Автор описывает не только ужасные события на фронте, но и судьбы тех, кто остался в тылу, переживая голод, страх и дискриминацию, не обходя стороной и тему еврейского вопроса, раскрывая трагедию Холокоста. Люди, оказавшиеся в ловушке между молотом нацизма и наковальней сталинизма, становятся жертвами двух жестоких систем, которые не оставляют им надежды. При этом Гроссман не боится проводить параллели, показывая, что обе идеологии, несмотря на внешнюю враждебность, схожи в своем стремлении уничтожить человеческую индивидуальность и как обе эти системы калечат судьбы людей.

Сверх насилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух.Особое место в романе занимает тема войны. Гроссман, сам прошедший фронт, пишет о ней без патетики, с жесткой правдивостью. Война у него — это не героический миф, а грязь, кровь и бессмысленная жестокость, глубочайшее испытание для человеческой морали и духа. Народ, погруженный в бездну войны, сталкивается со своей уязвимостью и утратой. Для солдат это тяжёлая работа, для женщин — страх за детей, для стариков — ещё одно испытание после голода и репрессий. Люди не романтизируют войну, они её ненавидят, но идут в бой, потому что отступать некуда. Гроссман подчёркивает трагическую иронию: те, кто действительно страдает и умирает, редко влияют на исход войны — их судьбами распоряжаются далёкие генералы и вожди. Но именно в этом народном страдании, в молчаливой стойкости простых людей, автор видит подлинное величие, противопоставляя его фальшивой риторике власти.

Есть право большее, чем право посылать, не задумываясь, на смерть, — право задуматься, посылая на смерть.Это произведение требует вдумчивого прочтения и длительного осмысления, оно обладает невероятной глубиной и неподдельной искренностью. Автор, в своем стремлении рассказать о человечности в условиях безумия, создал монументальную работу, которая продолжает волновать и вдохновлять новые поколения читателей. Она заставляет задуматься о том, что значит быть свободным, что остаётся от человека, когда отнимают все, и можно ли сохранить доброту в мире, где торжествует насилие.

26629 Аноним11 сентября 2025 г.

Аноним11 сентября 2025 г."Кто понял жизнь, тот больше не спешит..."

Читать далееНе знаю почему вдруг, может в преддверии 9 Мая, где-то (не помню уже где) в рекомендациях появился этот роман. Но знаю, что выбрать его прочитать было очень верным решением. Несмотря на объём и часто непростое, даже тяжёлое содержание, роман стоит того, чтобы быть прочитанным. Читала в электронном виде и слушала аудиоверсию в начитке Игоря Тарадайкина. И точно в моей библиотеке будет бумажная версия. Это одно из лучших произведений, которое мне довелось прочитать.

Так случилось, что читала я его параллельно с "Анной Карениной". Тем более, что и тот, и другой романы шли местами непросто, приходилось откладывать, делать паузы. И меня поразило насколько жизнь, обычная, простая человеческая жизнь, в принципе, не меняется. Времена приходят и уходят, колесо исторических событий катится, а люди просто живут изо дня в день.

Ещё со школы привычно воспринимать годы ВОВ как череду фактов, дат, имён, побед и поражений. Впервые я прочувствовала, что это прежде всего людские судьбы, когда собирала историю своих прадеда и прабабки, их братьев и сестёр, моей бабушки и её брата, живших тогда, в 30-40е гг.

И вот роман Гроссмана. Как же всё по-настоящему. Ни тебе поголовного героизма, где "все для фронта, все для победы", ни розового тумана на тему "они плохие, мы хорошие", без идеализации, но и без сплошного очернения. Одновременно страх и ужас, боль, гнев, когда читаешь подробное описание устройства газовой камеры, и тут же восхищение, умиление и сочувствие той, что рожает сына на какой-то холодной барже и все, кто может, помогают. Или танковый командир: ему предстоит решить важнейшую боевую задачу, а он ждёт свою Евгению Николаевну и постоянно представляет что бы она сказала или сделала, и как она будет носить его фамилию. А насколько пронзительно описаны переживания матери, чей сын умер в госпитале... Не застав его живым, она не может смириться и поверить, что его больше нет. И это её неверие и непризнанное, непрожитое горе переходит дальше по наследству. Гроссман умер в 1964 г. и не мог знать ни о колесе травмы, ни о травме поколений, ни о том, как психологи будут создавать метод за методом, чтобы внуки и правнуки освобождались от непрожитых эмоций своих предков. Не мог знать, но он об этом пишет.

И таких судеб в романе множество. Вроде все разные, но так между собой похожи. Живут как могут там, где они есть. Ибо завтра будет день, и завтра будет пища. Читая роман, понимаешь, почему выжил тот, кто выжил, а кому-то было не суждено. Вот такая вот жизнь, и вот такая судьба.25312 Аноним5 января 2023 г.

Аноним5 января 2023 г.Выдающееся, но не прочитанное в России произведение

Читать далееЖиС – это лучшая книга, которую я прочитал в уходящем году, да и чего греха таить – одна из лучших книг, которую я когда-либо читал. Я постараюсь рассказать вам, почему я так думаю, и, если вы ее еще не читали, постараюсь убедить вас взяться за нее, не пугаясь размеров и темы судьбы, без которой не обходится любое великое произведение.

Сегодня роман Гроссмана не очень популярен среди русского читателя и многие даже не знают о его существовании. Более того, такое ощущение, что за рубежом эту книгу знают и уважают больше, чем на родине. Как выразился один литературовед, сегодня ЖиС еще не прочитана, не понята до конца, хотя за ней несется шлейф «Войны и мира» двадцатого века. Я думаю, не многие книги удостоены сравнением такого уровня.

Вторая часть дилогии - magnum opus Гроссмана, которую он писал почти десять лет. Из-за резкой критики сталинизма КГБ изымает рукопись автора, который до конца жизни так и не увидит издание своего главного детища, что, конечно, усугубит его здоровье и приведет к преждевременной смерти. Судьба книги, как и ее фактура, с самого начала будет наполнена трагизмом и сложной историей. Это можно понять, потому что ЖиС первый роман, который рассказывает об изнанке Великой Отечественной войны. Не о великих победах, а о цене, которая была заплачена за нее. Не о взятии Берлина, а о жизни разных людей, которые страдали, боролись с несправедливостью, погибали, заблуждались в своих идеях и убеждениях. Эта книга о нашей стране, о русских людях, о русской культуре.

В самом начале романа читатель сталкивается с письмом матери одному из главных героев Штруму. Это прощальное письмо, потому что мать, будучи в концентрационном лагере, прекрасно понимает, что она погибнет, и автор дает ей последнее слово. Слово о людях, о любви к сыну, о том, какое сложное существо человек. Мне сложно было поверить, что это письмо было придумано автором и какое было мое удивление, когда я узнал, что это реальное письмо матери Гроссмана, судьбу которой он поместил на страницы своего романа. Потому что придумать это было невозможно и объяснить словами это нельзя – просто прочитайте его и прочувствуйте на своей шкуре. Этот фрагмент стоит того, чтобы познакомиться со всей книгой.

Сталинские репрессии очень сложная тема в современной России. Это наша травма, которую, к сожалению, мы еще не изжили. Это тема, которая замалчивается, не исследуется и не всегда признается «наверху». Только «снизу» есть попытки изучения, которые часто пресекаются. Политработник Крымов, исходя из своих убеждений, по долгу службы, ищет и вычисляет «неверных», кто имеет отличный взгляд от мнения партии. Что ждет таких «неверных» людей, я думаю, вы знаете. И только застенки Лубянки хранят безмолвную память о том, какая страшная судьба постигла миллионы людей во время сталинских репрессий. Крымов, сам того не ожидая, превращается из охотника в жертву, и попадает под жерла карающей системы. Он искренне не понимает, почему его, истинного коммуниста, который с самого начала строил идеальное советское будущее, обвиняют в том, в чем обвиняли многих других, таких же невинных людей. А сколько их было?

Сталинградская битва стала переломной в войне и по многим книгам и воспоминания мы знаем, как бравые советские солдаты медленно, но верно стали освобождать улицу за улицей, деревню за деревней и город за городом. Офицер Новиков один из первых, своенравно командующий танкистами, пробирается и отвоевывает захваченные территории. Он, как никто другой, прекрасно понимает какой ценой достается каждый новый метр отвоеванных территорий. Но «бравые» чекисты хотят больше, потому что именно «первый», кто завладеет очередной деревней, получит медаль, звание и пополнит свой послужной список новыми победами. Но только для кого-то эта победа станет последней и его положат в братскую могилу, а кто-то получит повышение, будучи не участвуя в самих сражениях. Что важнее для командира, жизнь его солдат или медаль для чекиста?

ЖиС – эта история любви. Война войной, но люди, даже в таких страшных условиях, продолжали любить. Женя Шапошникова – потрясающий портрет русской женщины. Жертвуя любовью, она, ведомая жалостью, возвращается к своему бывшему возлюбленному, которого терзают в застенках Лубянки, чтобы носить ему передачки, чтобы дать ему хоть какой-то знак о том, что он не один, что его не забыли. Как у Ахматовой:

Буду я, как стрелецкие женки,

Под кремлевскими башнями выть.Одна из сцен мне напомнила фильм «Список Шиндлера» Спилберга. В черно-белом полотне о спасении евреев немецким бизнесменом в один момент появляется маленькая девочка в красном пальто. В общей суматохе и хаосе она теряется, остается одна, и режиссер как-бы этим красным кровавым цветом акцентирует внимание зрителя на ней, чтобы потом показать ее смерть. Ведь на войне гибнут дети. Одна из самых страшных сцен романа, когда из одного из тысячи разрушенных домов Сталинграда пленные немцы выносят труп закоченевшей и изуродованной девочки, которую узнает ее собственная мать. В ней вскипает ярость, она берет первый попавшийся кусок бетона в руки и подходит к молодому пленному немцу, который вынес ее дочку. И никто не смеет ее остановить: конвой с оружием ничего не может сделать с матерью погибшего ребенка. В ней борется ярость, боль и человек. И в последний момент она бросает этот кирпич, достает из кармана зачерствевший кусок хлеба и отдает этому пленному молодому парню, мол на, жри.

И такими маленькими личными трагедиями пропитан роман о большой мировой трагедии.

ЖиС – это роман о выборе. На одной стороне которого честь и достоинство, на другой – потеря совести. К сожалению, в тяжелые времена простой человек должен делать выбор, иногда жертвуя своей жизнью и жизнью других людей. И ни у каждого найдется смелость и мужество, чтобы встать на сторону человека, сохранить человеческое достоинство и не променять совесть на избавление от страха. Штрум, в котором местами угадывается образ самого автора, физик, сделал свой выбор, последствия которого останутся с ним на всю жизнь. И мы можем только догадываться, с каким грузом он проживет остаток своей жизни, который он променял на свою совесть. И нет, я не обвиняю его, потому что я сам не знаю, чтобы я сделал на его месте. И я очень надеюсь, что судьба не предложит нам такой выбор, ибо порождают его только трагичные и страшные времена.

Если вам будет интересно, я советую посмотреть документальный фильм о судьбе рукописи романа «Жизнь и судьба». У Великой книги счастливый конец – силовики не уничтожили первичную рукопись, и совсем недавно в 21 веке они отдали ее в Министерство культуры.

У самого Гроссмана была сложная судьба, которая пересекалась с другими большими писателями и поэтами. Николай Заболоцкий был репрессирован и отсидел в заключении за «антисоветскую пропаганду». Ему удалось выжить, но он потерял здоровье и после заключения имел также тяжелую судьбу. Его жена, Екатерина Клыкова, имела роман с Гроссманом, но через какое-то время вернулась обратно к Заболоцкому. Конечно, это тоже отразилось на Николае Алексеевиче, и после двух инфарктов он скончался в возрасте 55 лет.

Вот такая Жизнь и Судьба.

212,2K Аноним8 сентября 2018 г.

Аноним8 сентября 2018 г.Редчайший случай, когда книга превзошла ожидания

Есть завтра война,Читать далее

Если темная сила нагрянет,

Весь советский народ

За свободную Родин встанет!Книгу «Жизнь и судьба» мне подарили много лет назад (и сказать-то стыдно сколько именно - ну лет 10 назад точно), так и стояла она у меня на полке, покрываясь слоем пыли, что, в общем, для меня нетипично: я обычно стараюсь сразу прочитывать попадающие в мой дом книги. Но в этот раз имела какое-то очень стойкое предубеждение против романа и писателя вообще. Начитавшись отрицательных рецензий и послушав гневные отзывы от друзей, была уверена, что чтение этого произведения будет скучным, мрачным и мне скорее всего не понравится.

Не знаю отнести ли мне это себе в плюс или в минус, но я прохладно отношусь к такого рода литературе, где в жесткой (и порой несправедливой) форме критикуются советские граждане и советские нравы во время Великой Отечественной. Сюда можно отнести Солженицина, «Барбароссу» Пикуля, и - как я думала - «Жизнь и судьбу» Гроссмана.

Каково же было мое удивление, когда после прочтения первых трёх глав меня не затошнило от скуки и плохо построенных предложений! Крайне редко, согласитесь, бывает такое, что ожидания от книги отказываются полностью непригодными, да ещё и в лучшую сторону! Скажу честно, не ожидала, не ожидала я, что мне так понравится «Жизнь и судьба». Ничему в моем списке предпочтений она не соответствовала, скорее наоборот, и...

Словом, все сюжетные линии романа так или иначе связаны с семьёй Шапошниковых. Сильная женщина и просто хороший человек Александра Васильевна Шапошникова имеет четверых детей, любимых ею в полной мере: чёрствую снаружи, но добрую внутри Людмилу, красавицу Женю, трогательную Марусю и Митю, любимца всей семьи. Дети выросли, уже многие имеет своих детей, и сеть «семейных уз» расползается по всей территории Совесткого Союза и других стран. Попытаюсь вкратце перечислить некоторые сюжетные линии, наиболее важные для развития повествования.

1)Линия Штрумов. Людмила замужем за евреем-физиком Виктором Штрумом, талантливым атомщиком и ученым, который переживает не лучшие свои дни в борьбе с бюрократией и антисемитизмом, распространившими в его институте. У них есть взрослых дочь Надя, девушка с тяжёлым характером и сложной личной жизнью.

2) Линия Жени. Вторая дочь, Женя, рассталась со своим мужем-коммунистом Николаем Крымовым из-за разногласий в проблемах коллективизации и репрессиий, так как Крымов считает, что любая жесткость оправдана, если она на благо СССР. Женя встречает красивого, статного танкиста-героя Пётра Новикова, отчаянно влюблённого в неё, и поначалу отвечает ему взаимностью, но до самого конца так и не понятно, с кем же в конце концов останется Женя.

3) Линия, связанная с концлагерями. В одном из лагерей Западной Германии существует группа помольщиков во главе со старым коммунистом Мостовским.

4) Комплекс линий, связанных с немцами. Две или три линии рассказывают о солдатах вермахта, Паулюсе, Гитлере.

5) Линия с «жильцами» дома Грекова. В одном из домов в разрушенном Сталинграде сражается группа людей во главе с мужественным командиром Грековым. Нам покажут и красивую любовную линию радистки Кати Венгровой и внука Александры Васильевны Серёжи Шапошникова.

6) Линия Веры Шапошниковой. Вера Шапошникова беременна от своего мужа героя-летчика Викторова, который трагически погибает во время выполнения боевого задания.

7) Линия Софьи Левинтон. Врач-еврейка Соня Левинтон попадает в немецкий плен, где ее отправляют на верную смерть в концлагерь. Во время всего долгого переезда до места назначения в грязном и душном вагоне она берет под свою опеку маленького сироту Давида.

Да, линий много. Верно, что иногда «Жизнь и Судьбу» по объёму введённых персонажей сравнивают с «Войной и мир» Толстого. Да и книга сама по себе толстая, так что за пару часов ее точно не осилишь. Ну и повторюсь, читается легко, хоть я и не ожидала этого.

Видно, что автор проделал серьезную работу, вообще заметно, что Гроссмана волнует то, о чем он пишет. Для меня это скорее плюс.

Справедливо, что другие критики пишут о том, что никаких исторических знаний поманите принесёт. Верно. Роман представляет собой исключительно художественную ценность, пополнить исторические здания за книжкой тут не получится.

Чем же тогда меня тогда привлёк роман? Ну наверно персонажами. Иногда книги западают в душу благодаря мыслям автора, стилю и слогу писавшего, иногда благодаря тонкому психологизму, а иногда благодаря хорошо и удачно прописанным героям. Здесь именно этот, последний случай. Чтоб убедить вас в своей правоте, попробую перечислить своих любимых персонажах.

•Николай Крымов. Ну вот люблю я героев, которых жалко. Не знаю, с чем это связано, видимо, всем нам, женщинам, иногда хочется кого-то пожалеть. В крови это, должно быть. Персонаж сильный, видно, что он любит и свою жену, и нежно предан Родине и партии.

•Петр Новиков. Трогала его любовь к Жене Шапошниковой. Все-таки приятно видеть, что и на войне есть ей место.

•Надя Штрум. Не знаю как, но мне понравилась молоденькая дочка Виктора Штрума. В ней чувствуется живость, резвость и при этом какая-то особая житейская мудрость.

Рецензия получилась длинноватая, но смею надеется, что вам она принесёт хоть малую пользу, ибо писалось все это исключительно для удовлетворения ваших эстетических нужд.

В итоге, хочу сказать, что сейчас жалею о том, что ранее не прочла этот роман, так как он мне, несмотря на силу моего предубеждения, понравился. Теперь постараюсь не грешить фразой «Не читал, но осуждаю»! Возможно, что книга и посредственная, но в мою душу она запала именно своим стилем (написано неплохо) и интересными персоналами. Попробуйте и вы прочесть «Жизнь и судьбу», вдруг она и вас удивит!215,2K Аноним9 мая 2014 г.Читать далее

Аноним9 мая 2014 г.Читать далееМне не понравилось. Я не буду перечитывать, я не буду покупать бумажную книгу, я не вернусь к электронному тексту в минуты, когда нужно подновить уверенность в некоторых мыслях.

Мне не вздумается рекомендовать ее для чтения людям, которые литературу советского времени считают полностью пропитанной пропагандой, или людям, которые ностальгируют по СССР, людям, которые привыкли к ударам по голове от чтения книг про войну, но не привыкли над своими шишками потом проводить мысленную работу, и тем более людям, которые про войну не читают, ибо "тяжело".

Вот только это ничего не меняет в книге, а я свое мнение могу сейчас засунуть куда подальше, потому что:

- товарищи Мостовской, Крымов, Новиков, Штрум, Шапошниковы количеством меня подавляют, а качеством (за неимением лучшего слова) не менее люди, чем я, о чем позже;

- "Жизнь и судьба" при всех недостатках - самая антивоенная книга из тех, что мне попадались. А также про-человечная. Она учит не бросать камни.

Сама болезненно продуманная рэндомность выбранных сюжетных линий довольно скоро позволяет вывести как общий принцип выбора (максимальное разнообразие не только человеческих типов, но и их жизненных обстоятельств), так и виды зла, которые Гроссман, пользуясь многим надоевшей терминологией, взялся обличить. И если я скажу, что эти виды - война и несколько "-измов" (тоталитаризм, национализм, антисемитизм), то не стоит сразу бросаться сужать эти довольно широкие понятия. Например, по сути книги, не фашистские захватчики зло, а война. Вообще. Любая война. Для любого, кто окажется на ее пути. Она калечит всех, хотя обычных людей и обычных солдат она, конечно, калечит иначе, чем палачей и отдающих приказы. Гроссман каждым эпизодом, каждой сценой бессмысленность и неестественность, бесславность войны показывает. Каждый его персонаж живет, чтобы ее показать. Штрумы страдают семьей в эвакуации. Женя страдает в одиночестве. Мостовской и Абарчук страдают в лагере. Крымов страдает на поле боя.Среди персонажей книги нет героев. Храбрые солдаты и дальновидные командующие, радисты, танкисты, летчики - их и хочется по привычке окрестить героями, но, предупреждая нас, Гроссман в одной из глав о Новикове пишет:

Есть право большее, чем право посылать, не задумываясь, на смерть, - право задуматься, посылая на смерть. Новиков исполнил эту ответственность.И пусть эта ответственность сама по себе была в главе тяжелым моральным выбором, результат Гроссман повторил дважды: посылать на смерть. А Гроссман, при всем объеме "Жизни и судьбы", просто так дважды не повторяет. Так что и Новиков не герой, хотя смелый, храбрый и Женю любит. Отсутствие связи между любовью, пусть самой искренней, и образом персонажа показано еще например в резкой перемене, что произошла у Баха по отношению к Зине. О чем это говорит касательно Баха? Разве что о том, что и он человек. И Зина. И Женя. И Новиков. И можно перечислять до конца всех персонажей, потому что именно о такой единице мироздания, как человек, Гроссман и пишет, выбрав фоном для этого сумасшедшего броуновского движения войну, которая всем чужда и всех заставляет страдать.

В мире Гроссмана нет черного и белого. Собственно, человечество Гроссмана представляет собой спектр с таким количеством оттенков, что ни оценить, ни осудить, ни вообще разграничить добро и зло не получается, а иногда и не стоит. Доблесть, трусость, доброта, подлость - это части человеческой сущности, и по отношению к ним Гроссман много раз напоминает не зарекаться. Каждая точка спектра проявить может противоположные качества в разное время, и не читателю судить другого человека. Сущность человеческая одинакова хотя бы потому, что в ней сочетается такое количество разных свойств, которые к тому же постоянно меняются в зависимости от обстоятельств. Из очевидно противоречивого: штурмбанфюрер Лисс может верить в что-то свое, видеть что-то иначе, но от сути никуда не денешься. Он такой же, как Новиков. Только характеры разные, а что значит разница в характерах, если они в конце концов разные у всех?

Постепенно, не вызывая обмороков и потрясаний кулаками у читателей, Гроссман подводит к этой мысли о равнозначности индивидуумов и важности человечества как целого - и к его противопоставленности войне. Когда мысленно, не сказав себе этого, читатель уже с этим свыкся, Гроссман говорит открыто:

Сколько оказалось среди них маленьких, носатых, низколобых, со смешными заячьими ротиками, с воробьиными головками.

Сколько черномазых арийцев, много прыщавых, в нарывах, в веснушках. Это шли некрасивые, слабые люди, рожденные своими мамами и любимые ими. И словно исчезли те, не люди, нация, шагавшие с тяжелыми подбородками, с надменными ртами, белоголовые и светлолицые, с гранитной грудью.

Как чудно, братски похожа эта толпа рожденных мамами некрасивых людей на те печальные и горестные толпы несчастных, рожденных русскими матерями,

которых немцы гнали хворостинами и палками в лагеря, на запад, осенью 1941 года.Неудивительно, что, сказав это прямым текстом, подтвердив, что не зря читатель эту мысль нащупывал как главную уже долго, Гроссман почти сразу вводит одну из самых сильных сцен книги, которую я не могу описать и которая в принципе даже не требует чтения других глав, а поделиться ей мне кажется важным.

В очередной выход из подвала офицер и его напарник шагали несколько быстрей обычного - груз был легче. На носилках лежал труп девушки-подростка. Мертвое тело съежилось, ссохлось, и только светлые растрепанные волосы сохранили молочную, пшеничную прелесть, рассыпались вокруг ужасного, черно-коричневого лица умерщвленной птицы. Толпа негромко ахнула.

Пронзительно взвыл голос приземистой женщины, и словно сверкнувший нож вспорол холодное простр- Деточка! Деточка! Деточка ты моя золотая!

Этот крик по чужому ребенку потряс людей. Женщина стала расправлять еще сохранившие следы завивки волосы на голове трупа. Она всматривалась в лицо с кривым, окаменевшим ртом и видела, как только мать могла одновременно видеть, и эти ужасные черты, и то живое и милое лицо, которое улыбалось ей когда-то из пеленочки.

Женщина поднялась на ноги. Она шагнула к немцу, и все заметили это, - глаза ее смотрели на него и одновременно искали на земле кирпич, не намертво смерзшийся с другими кирпичами, такой, который могла бы отодрать ее большая, исковерканная страшным трудом, ледяной водой, кипятком и щелоком рука.

Неизбежность того, что произойдет, чувствовал часовой и не мог остановить женщину, потому что она была сильней, чем он и его автомат. Немцы не могли отвести от нее глаз, и дети жадно и нетерпеливо глядели на нее.

А женщина уже ничего не видела, кроме лица немца с повязанным ртом. Не понимая, что делается с ней, неся ту силу, которая подчиняла себе все вокруг, и сама подчиняясь этой силе, она нащупала в кармане своего ватника кусок подаренного ей накануне красноармейцем хлеба, протянула его- На, получай, на, жри.

Потом она сама не могла понять, как это случилось, почему она так сделала. В тяжелые часы обиды, беспомощности, злобы, а всего этого было много в ее жизни, - подравшись с соседкой, обвинившей ее в краже пузырька с постным маслом, выгнанная из кабинета председателем райсовета, не желавшим слушать ее квартирных жалоб, переживая горе и обиду, когда сын, женившись, стал выживать ее из комнаты и когда беременная невестка обозвала ее старой курвой, - она сильно расстраивалась и не могла спать. Как-то, лежа ночью на койке, расстроенная и злая, она вспомнила про это зимнее утро, подумала: "Была я дура и есть дура".Очередная тема о человеческой сущности, что только в себе не совмещающей.

И раз уж пошла речь о сильных сценах, еще две - прощальное письмо Анны Штрум сыну и вся линия Софьи Осиповны Левинтон. Нельзя обойти Холокост.

Сцена в газовой камере детальна, выпукла, ярка своими ужасными оттенками настолько, что в какой-то момент начинаешь сетовать на безжалостность. Автора. Вспоминаешь, что иногда - иногда - иногда и правда в душ водили. Может случится то же самое, что в "Списке Шиндлера". В отличие от тех, в фильме, эти даже сомнений не испытывают, они все приходятся на долю читателя. Может душ? А потом одно-единственное слово проскальзывает, слабое упоминание, и все, никакие другие слова не помогают. Слово короткое: "Циклон", - и одно слово меняет настроение текста и лишает читателя надежды. И одновременно не только сидишь в ужасе, следуя за Софьей Осиповной, но и поражаешься власти одного-единственного слова в тексте.

С одной стороны, сравнивать ужас лагерей смерти с ужасом падения человека, наверное, некорректно, с другой - в какой-то момент, видимо, счетчик ужаса ломается, и в "Жизни и судьбе" газовая камера чуть ли не меньше держит в напряжении, чем ближе к концу книги вопрос, подпишет или не подпишет Штрум письмо. Я написала, конечно, другим асгардианцам в момент чтения, что потеряю веру в человечество, если подпишет, но, наверное, все же получила от книги достаточно, чтобы верой в человечество не разбрасываться, но особенно на нее и не надеяться.

"Повседневные" сцены в лагерях - как нацистских, так и советских, кажутся менее напряженными, но на самом деле они скорее менее сконцентрированы во времени, растянуты на протяжении всей книги, хотя и не для всех персонажей, а предыдущий этап для советских граждан - арест и допросы - всего лишь предыдущий круг ада, а если отступить еще, можно увидеть, что привело к аресту этих граждан, о каких словах было донесено "куда надо" (хотя для кого-то обошлось). И объединяет эти три круга ада в "Жизни и судьбе" то, что именно здесь происходят самые важные, самые точные и глубокие разговоры о тоталитарных режимах, войне и людях. Сначала Штрум паникует о разговорах в Казани - с Мадьяровым, Соколовым, Каримовым. Штрум не за них потом наказан, но сколько их вообще, таких Штрумов. А в лагере Мостовской чуть ранее на допросе дискутирует, иначе не назвать, о режимах, о приказах, о лагерях - с Лиссом. Все эти разговоры стоят внимания и действительно хорошо написаны. Почему-то очень четко видно, как осторожно, корректно, но выражая все же все ту же мысль о человечестве, Гроссман писал эпизоды о немцах.

Но почему-то Анатолию Рыбакову вещать из головы Сталина можно. Это не кажется странным, не кажется дерзкой замашкой, а у Гроссмана после перемещений от Мостовского к Крымову к Штруму к Новикову встреча штурмбанфюрера Лисса с Эйхманом шокировала не меньше, чем звонок Сталина Штруму и показавшиеся частыми эпизоды с Паулюсом. Думаю, причиной тому не столько разница между вымышленными и реально существовавшими людьми (в книге впоследствии у конкретного читателя грань эта стирается), сколько приближенность реальных персонажей к тому (в)нечеловеческому, военному. Своим личным вкладом в исторический процесс, жестоко распорядившийся столькими людьми, они отделили себя от судеб, которые рассматривает Гроссман, отделили себя от жизни и людей. Может только в рамках книги, но в книге тот же Эйхман - не человеческое существо, не из того же разряда, что все другие персонажи. И я не о том, что его действительные поступки были по жестокости своей бесчеловечны, конечно. Просто по сложившимся правилам "Жизни и судьбы" Лисс - человек, а Эйхман нет.

Не совсем в тему, но о нечеловеках. Потому что о животных. Еще один эпизод. Родился себе котенок среди взрывов и выстрелов, рос тощим и невзрачным. Подобрали котенка военные, отдали приглядывать радистке Кате. И не то чтобы Катя его не уберегла, но не до котят было, и "мы в ответе за тех, кого приручили", наверное, не совсем действовало. Вот что случилось:

Она заметила, что котенок слез со своей подстилки. Задние лапы его были неподвижны, он полз на одних передних, спешил добраться к Кате.

Потом он перестал ползти, челюсти его несколько раз открылись и закрылись... Катя попыталась приподнять его опустившееся веко. "Подох", - подумала она и ощутила чувство брезгливости. Вдруг она поняла, что зверек, охваченный предчувствием уничтожения, думал о ней, полз к ней уже полупарализованный... Она положила трупик в яму, присыпала его кусками кирпича.И чувство брезгливости, и "думал о ней, полз к ней" - слишком понятно, чтобы не тронуло. И нашел же Гроссман слова для этого.

Хотя вообще обычные и даже напряженные сцены Гроссману даются нелегко; крайне редко на страницах появляется что-то действительно сильно написанное. Отчего-то автор принял решение самые острые, самые тяжелые моменты (иными словами, самые жуткие смерти) писать малосвязно, писать, будто это из рассказчика, а не из персонажа вытекает жизнь, а пустота ужасом заполняется. При всей невыносимости сцены газовой камеры потом, когда эмоции отпускают, отмечаешь для себя, что последние фразы только при непрерывном, напряженном чтении не кажутся неверно подобранными. Такой стиль - не лучшая находка, но он тоже вариант. Может были и хуже.

Не буду замалчивать другие недостатки. Не такое уж большое количество людей из тех, кто упорно дочитывает книги, не сдастся до середины книги, когда сумасшедшее мельтешение локаций и персонажей складывается наконец во внятную картину. Я к середине и разобралась.

Можно отнести к недостаткам и достаточно размытую структуру книги: у большинства сюжетных линий, а в итоге и у всего текста не хватает какого-то элемента - то явной завязки, то кульминации, то еще чего. По большому счету этот недостаток является естественным следствием циклопического размаха книги. Если целью было описать многообразие рода человеческого в отдельно взятый момент времени, а также подчеркнуть значимость каждого индивида при всей его, казалось бы, статистической и исторической незначительности, то о какой развязке в принципе может идти речь? В надчеловеческом, историческом плане, пожалуй, можно посчитать за кульминацию победу советской армии в Сталинградской битве. Но не во всех сюжетных линиях она сыграла роль. Например одна из самых заметных линий - Штрум, его работа и семья - вообще выстроена по своему и не особо укладывается в привычные рамки. Ее легче всего выразить как-то иначе, навскидку вот так, например: плохо-плохо-интеллектуально хорошо, но в остальном плохо-плохо-плохо-признание работы, ХОРОШО!-плохо-честно и по совести, но плохо-плохо-плохо-Марья Ивановна, но все равно плохо-плохо-стыдно, но хорошо-хорошо-стыдно и плохо. До развязок ли тут. Зато метания Штрума показаны так, что никаких сомнений в его принадлежности к тому самому малоприятному, но единственно нам известному человечеству не остается. Его охватывает нерациональная, противоречащая всем принципам человека с непромытой головой радость от звонка Сталина, меняющего его судьбу, что чуть не пошла под откос:

Совсем другое волнение захватило его - честолюбивое торжество над людьми, преследовавшими его. Ведь недавно, ему казалось, он не имел злобы против них. Он и сегодня не хотел им мстить, причинять зло, но его душа и ум были счастливы, когда он вспоминал все плохое, нечестное, жестокое, трусливое, что совершили они. Чем грубее, подлее были они к нему, тем слаще было сейчас вспоминать об этом.

И эти люди потом, вместо того чтобы стыдиться,

в день его прихода в институт радостно здоровались с ним, заглядывали ему в глаза взором, полным преданности и дружбы. Особенно удивительно было то, что эти люди были действительно искренни, они действительно желали теперь Штруму одного лишь добра.И под конец, в завершение истории Штрума, очень грустное завершение:

Он уже понимал ужас своего положения: не враги казнили сегодня его. Казнили близкие, своей верой в него.В другом "недостатке", наверное, можно повинить и себя. Я долго не могла запомнить, кто есть кто. Мне кажется, если бы их всех звали Аурелиано, Аурелиано и Аурелиано, я меньше бы путалась. Они все Крымовы, Грековы, Хреновы, Венгровы, Новиковы и Шапошниковы, Нади, Жени и Кати. В какой-то момент ушедшая со сцены Катя Венгрова перетекла в Веру, которая весьма логично родила и одна ухаживала за ребенком. Обычно чрезмерное описание внешности в книгах мешает, но, лишаясь опоры на внешность (она довольно мельком описана, и далеко не у всех), вообще теряешься иногда. Может, конечно, и это всего лишь обратная сторона того, что Гроссман подошел жутко далеко и запредельно близко к огромной толпе людей, где соответственно некоторые характеристики личности ну просто не удержать в голове, но...

Необходимости некоторых персонажей я не поняла до сих пор, например тот же Даренский, который сам по себе был мне симпатичен, или Абарчук. Не могу сказать, конечно, что их можно было из книги выкинуть - так и масштабной картины не сложить, и не увидеть всех оттенков, что Гроссман различил и предложил нам. Приходится терпеть. У Даренского например был мимолетный эпизод с Аллой как-ее-по-батюшке, где началась такая химическая реакция, без которой разнообразие человеческих отношений представить нельзя, но и которая в романе-то больше нигде не встречается. У Штрума с М.И. было иначе, и у Кати с Сашей было иначе. Вот и не выкинуть Даренского. Абарчук - заключенный, но не такой, как Мостовской. Абарчук, как в книге и было упомянуто, Робеспьер в лагере. Без такого типажа тоже весь из спектра что-то пропадает. Не выкинуть из него и явных монстров, вроде этого:

В караульном помещении часовой рассказ- Передовой меня пугают, да тут хуже, чем на передовой, тут скорей все нервы потеряешь... Повели самострела на расстрел, он стрельнул себе через буханку хлеба в левую руку. Расстреляли, присыпали землей, а он ночью ожил и обратно к нам пришел.

Он обращался к Крымову, стараясь- Они халтурят так, что последние нервы от них теряешь. Скотину и ту режут аккуратно. Все по халтурке. Земля мерзлая, разгребут бурьян, присыпят кое-как и пошли. Ну, ясно же, он вылез! Если б его закопать по инструкции, он бы никогда не вылез.

- Кем вы были в мирное время?

- Я в гражданке в госхозе пчелами заведовал.

- Ясно, - сказал Крымов, потому что все вокруг и все в нем самом стало темно и безумно.

И поскольку никакого внятного заключения, по размерам не превышающего остального текста, я сделать не могу, процитирую Гроссмана еще раз - о войне и человечестве:

Не безгрешный и милостивый небесный судья, не мудрый верховный государственный суд, руководствующийся благом государства и общества, не святой, не праведник, а жалкий, раздавленный фашизмом грязный и грешный человек, сам испытавший ужасную власть тоталитарного государства, сам падавший, склонявшийся, робевший,- Есть в страшном мире виноватые! Виновен!

- Есть в страшном мире виноватые! Виновен!

21826 Аноним15 ноября 2013 г.Читать далее

Аноним15 ноября 2013 г.Читать далееДа. Я это сделала. Я осилила 859 страниц от Василия Гроссмана. Не бросила, не отложила, тянула до победного конца, до последней страницы. Жаль, не присуждают награду «Герой прочитательного труда». А человек, прочитавшие всю дилогию целиком, в моём представлении теперь – это сверхчеловек с железной силой воли, он с нимбом над головой, некто инопланетный, волшебный, я преклоняюсь.

Почитала чужие отзывы, никому книга не далась легко, она действительно очень тяжёлая, но не в плане эмоций (чего я, конечно, ожидала от книги о ВОВ), а непосредственно в преодолении этих многочисленных глав, напичканных кучей повторяющихся вопросов, миллионом героев, их труднопроизносимых фамилий (Мостовской, Неудобнов, Вайспапир, Каценеленбоген и прочие), их званий, их сложных взаимосвязей (кто чей брат, пятиюродная бабушка, незаконный муж, ребёнок от первого брака и прочее).

А усложняется всё ещё больше тем, что произведение представляет собой эпизоды чужих жизней и судеб, не единое логическое повествование, всё обрывочно, нет полноты, и это значительно затрудняет задачу чтения и понимания. Начинается книга с событий в немецком лагере военнопленных, ты только запомнил героев, нарисовал характеры и…к следующему разу, когда автор к ним вернётся, вы благополучно забываете о них буквально ВСЁ. И их самих. Так на протяжении всей книги. Кого можно запомнить, так это Штрума, предполагаю, что он был любимым героем Гроссмана, тк только страниц 200 посвящены исключительно вопросу, «почему он так боится в последнее время ареста?»

Произведение состоит из трёх частей и самым печальным для меня было то, что третья часть, к моему великому удивлению, оказалась самой интересной, эмоциональной, по-хорошему простой, но к тому времени, как я к ней приступила, мне уже хотелось только одного – поскорее дойти до страницы с номером 859, дабы навсегда распрощаться с этим скучнейшим «кирпичом», который не дал мне ни эмоций, ни информации.

Увы, книга нудная, невозможно нудная. Я довольно терпима к философским рассуждениям писателей, даже если они не особо к месту, но я устала от рассуждений о сознании. Сознание Сталина. Сознание Гитлера. Сознание Крымова. Сознание моквичей. Сознание Штрума. Сознание. В сознании сознания. Сознание в сознании сознания. Потом всё это перешло в Мегагалактику и энергию атома, и я ничего бы не потеряла, если бы читала только первое предложение каждого абзаца, но поздно пришло ко мне это…сознание.

Пусть не будет выглядеть грубостью, но национальность Гроссмана угадать не сложно, о евреях он пишет проникновенно, главы об их уничтожении полны трагизма, русские же едят, постоянно (герои Ремарка – убеждённые трезвенники в сравнении) пьют и ведут одинаковые беседы, невозможно читать без зевка и уныния.

Видимо, всё, что за свою жизнь хотел сказать Гроссман, о чём думал, возможно, рассуждал сам с собой, всё это он сказал в «Жизни и судьбе». Очевидно, что произведение – титанический труд, выстраданное, стоило усилий, потому и не поднялась у меня рука поставить отрицательную оценку, решила, что гораздо честнее оставить книгу без звёзд вообще.20408 Аноним20 сентября 2013 г.Читать далее

Аноним20 сентября 2013 г.Читать далееМеня всегда забавляло, когда читатели жаловались на какую-нибудь книгу: «да у него слишком много героев, невозможно запомнить, ужас». И вот я читаю Гроссмана, и понимаю, что ощущения один в один. Кто эти люди? Анна Семеновна, Александра Владимировна, Людмила Николаевна, Евгения Николаевна — как можно запомнить персонажей с такими именами? Откуда вдруг все эти запутанные отношения? Кто, в конце концов, кому двоюродный дядя?

К счастью, где-то посреди романа я неожиданно выяснил, что сам дурак и «Жизнь и судьба» — вторая книга дилогии. И автор так ведет себя не потому, что ненавидит читателя и хочет смерти его, а просто читатель, по замыслу, с героями уже знаком, и давно. После этого животворящего открытия я, в общем, расслабился и дочитал с большим интересом.

Мощный, острый, многоаспектный роман, замечательный язык, богатая картина военного и тылового быта, богатая картина человеческих душ. Есть сомнительные вставки с элементами авторского препарирования той или иной проблемы, которые в общей ткани повествования смотрятся немного искусственно, но их мало, а в остальном книга очень хороша. Она трудная, и я трудно ее читал, но это потому, что она говорит с читателем о трудном. Про это, наверное, и не бывает легких книг.

20446