Ваша оценка

Ваша оценкаРецензии

UncleSplin17 октября 2010 г.Читать далее

UncleSplin17 октября 2010 г.Читать далееКогда переворачиваешь последнюю страницу записок, в душе остаются лишь чувства жестокости, боли и усталости.

Да, это очень сильная книга. Наглядно и доходчиво объясняющая, что ад это не где-то єфимерно и далеко. Ад - это мы с вами. До последних закоулков наших изрубцованных душ и очерствевших глаз.

Нет, это не важная книга. В жизни каждого свой ад, с грехами, болью и опущенными руками. И что-бы понять насколько глубоко мы можем пасть, совершенно не обязательно погружаться в другой ад, тюремный. Ведь он все равно далеко, а личный - на расстоянии нескольких миллиметров от сердца...745 hatalikov29 августа 2025 г.

hatalikov29 августа 2025 г.Заметки под решёткой, записки из колючек, зарубки на плацу: рождение и становление тонко чувствующего литератора на грубом вохровско-воровском полотне реальности

Я всегда мечтал быть учеником собственных идей. Может, я достигну этого в преклонные годы...Читать далееТюремно-армейский томик Довлатова пестрит творческой историей, растянутой на десятилетия. Будучи надзирателем, накопив опыта и выплеснув его на заветные страницы, по возвращении в Ленинград он и не подозревал, что его детище соизволит меняться и переиздаваться с различными метаморфозами вплоть до скончания дней, а конечный результат выйдет уже посмертно. Впрочем, штрихи к картине взбодрят разве что упёртых поклонников, дотошно изучающих внутреннюю кухню писательского ремесла. Самое основное, что неплохо знать о сборнике перед прочтением — в отличие от какого-нибудь «Архипелага ГУЛАГ», книга не выглядит завершённым романом, а имеет хитроумную структуру, связывающую воедино чуть больше дюжины новелл. Так, Сергей Донатович, и без того пребывавший в переписке с собственным издателем, пунктирно внедрил в чистовик её выдуманную, переработанную версию, как бы склеив между собой безымянные фрагменты. (Те, в свою очередь, всё-таки в древнюю пору щеголяли заголовками, так что в рецензии они тоже озвучены ради кропотливого разбора материала.) Цементирующий повествование экспериментальный элемент вырос из идей хроники товарищеского суда и солдатского послания, но подобные интерпретации, увы, не прижились.

Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась.Что ещё любопытно и не идентифицируемо невооружённым глазом — рассказы делятся на четыре «довольно обособленные группы», соответствующие «четырём группам персонажей»: лирический герой (то бишь сам автор), военные, зэки и офицеры охраны. Сам виновник торжества считал: все весточки в редакцию, как и приведённые сюжеты, обладают столь мизерным количеством логических и тематических переплетений, что их можно «тасовать и переставлять, будто секционную мебель», не боясь что-то выкинуть или упустить. Кстати, с этого мига вступил в полноценное существование текстовый приём, когда в каждом предложении не должно быть слов, начинающихся с одной буквы. Казалось бы, при таком скрупулёзном подходе проза рискует развариться и развалиться в котле амбиций, но «Зона» оказывается чем-то крайне педантично-самобытным в наилучшем смысле.

Главное — будьте снисходительны. И, как говорил зека Хамраев, отправляясь на мокрое дело, — с Богом!..Первое письмо издателю — о муках передачи черновиков через таможенные кордоны и их усердном восстановлении, сравнении с Солженицыным и трудностях договора с прочими издательствами о выпуске своего многострадального произведения.

Это — своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов.В «Иностранце», несмотря на фабульную обрывочность и туманность подтекста, присутствует яркий параллельный монтаж патриотических речей на выступлении подполковника и забоя свиньи за окном. Оттого благодарственное награждение радиста Пахапиля-младшего, не шибко смекающего, как и его отец, за что ему такие заслуги (авось — за заботу о павших бойцах, а коли не наивно, так о мертвецах), на контрасте зиждется печальным абсурдом повседневности, а абсурд как раз и задуман главным речитативом всего лагерного собрания сочинений.

«Зачем эстонцу медаль?» — долго раздумывал Пахапиль.

И всё же бережно укрепил её на лацкане шевиотового пиджака.Второе письмо издателю — лаконичный автобиографический реверанс, перетекающий в густое и мрачное (но с присущей сатирической ноткой) умозаключение о том, как трансформируется ценностная шкала в кандалах и оковах, вынуждая ломаться или выживать.

Есть такой классический сюжет. Нищий малыш заглядывает в щёлку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне.

В такую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а правду.В «Чудо МИ-6» нашкодившему пилоту подворачивается внезапный сюрприз, становящийся олицетворением непоколебимой поддержки и озорного хулиганства вопреки устоям сложившейся системы, но зыбкий призрак надежды, мелькнувший на горизонте, растворяется в неумолимом течении бытия.

Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.

Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стёкол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек — сухое поле незадавшейся жизни...Третье письмо издателю — про то, как под воздействием защитной реакции раздваивающееся восприятие ограждает от пагубы травмирующих инцидентов.

Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.В «Голосе» довлатовское альтер-эго Алиханов в Новый год назначается контролёром пьянки, однако попытки не пренебречь честью меркнут перед инстинктивным, поразившим всех соблазном — и Борис в глухую ночь оправляется грешить, а после обнаруживает в себе непреодолимую тягу к спасительной литературной деятельности. Это своего рода горки с непредсказуемой градацией настроения и событийности, предоставляемые читателю во внимание. Алкогольный дурман смешно и нелепо валит навзничь коллег и «сожителей» протагониста, что, выразив протест против грядущего разврата, потом и сам перевоплощается в антагониста (но мягко, без перегибов), а накрывшая его эфемерная цепь ощущений и воспоминаний вообще приводит в невероятную, хотя и очень закономерную точку. И всё здесь в моменте так противоречиво, исключительно чтобы далее свернуть на надёжную колею, демонстрируя абсолютно разные грани в одном человеке.

— Как ты думаешь, Бог есть?

— Маловероятно, — сказал Алиханов.

— А я думаю, что пока все о'кей, то, может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить…Четвёртое письмо издателю — философские полёты мысли, цитаты и обобщения о полярных путях революционера, моралиста и художника; о нужности банальных истин; о величии духа над телесной могучестью; об адаптивности в тех или иных обстоятельствах, а потому бесполезности деления всех на положительных и отрицательных индивидов; о тюрьме как модели государства в СССР.

Тысячу раз я слышал: «Главное в браке — общность духовных интересов».

Тысячу раз отвечал: «Путь к добродетели лежит через уродство».В «Медсестре Раисе» мы знакомимся, не трудно догадаться, с медсестрой Раисой и слегка приоткрываем завесу её личной жизни. Попутно из предыдущих отрывков перешагивают сюда инструктор Пахапиль и ефрейтор Петров/Фидель, дабы организовать бестолковый альковный треугольник сугубо для сцены ревности, не выходя дальше стандартной хохмы-зарисовки с парой забавных деталей.

Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации.

Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах...

Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви.Пятое письмо издателю — о сходных чертах и взаимозаменяемости каторжников и охранников.

Мы были очень похожи и даже — взаимозаменяемы. Почти любой заключённый годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы.В «Марше одиноких» (ранний вариант — «Купцов и другие») происходит интересный обман ожиданий. Несколько пространное, с размытыми и частыми географическими уточнениями, бытописание изоляторных пленников и их «цепных псов» всех мастей балансирует на ментальных качелях, то иронично фокусируясь на радужных перспективах Пахапиля, то аккуратно подводя к уникуму — потомственному вору Купцову. Именно через него Алиханов утверждается в теории о равенстве, изложенной в «пятом письме», а свидетельство нагрянувшей несправедливости отражает нестабильность нравственного ориентира в стенах исправительного учреждения, когда блюстители порядка носят звериную личину, а принципы закоренелого преступника порой строже, крепче и честнее их вальяжной вседозволенности. Тут авторское мастерство достигает ещё большего накала, чем в «Голосе», даруя душераздирающую кульминацию и бескомпромиссную, жёсткую концовку.

Я схватил его за борт телогрейки:

— Послушай, ты — один! Воровского закона не существует. Ты один...

— Точно, — усмехнулся Купцов, — солист. Выступаю без хора.

— Ну и сдохнешь. Ты один против всех. А значит, не прав...

Купцов произнёс медленно, внятно и строго:

— Один всегда прав...Шестое письмо издателю — радикальный переворот ракурса: пара заметок об Америке, заплыве на Миссисипи, босяках под ресторанными столиками и спонтанной экзальтации от сытых будней.

Допустим, счастья нет. Покоя — нет. И воли — тоже нет.

Но есть какие-то приступы бессмысленного восторга. Неужели это я?В «У костра» гопник Ерохин и прораб Замараев ностальгируют и чуть не конфликтуют на лесоповале, но как-то по-свойски, по-дружески. Драматургия разговора проявляет непохожесть их характеров и пристрастий, перемежаясь отборным жаргоном и освещая животрепещущие мотивы — тоска по дому, деньги как признак благодати, разница между сексом и любовью... Но общего языка им не отыскать.

«Кого только не прихватывают», — думал Ероха.

«Откуда такие берутся?» — вторил ему прораб…Седьмое письмо издателю — беспрекословный трактат о произвольности добра и зла.

Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах.) Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?

Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента.В первой части разделённых натрое кусков бывшей утерянной повести «Капитанов на суше» нежная мелодрама соседствует с саспенсным триллером. Уехавший в сочинский отпуск капитан Егоров сталкивается как с мимолётной амурной гармонией, грозящей обернуться серьёзными намерениями, так и с пошатывающей идиллию фигурой из прошлого. В подтверждение ранее высказанного постулата об этической двойственности писатель обличает, как в мирной обстановке носитель негативной функции преображается, ведя себя совсем иначе, пока над его головой висит посланный кармой дамоклов меч.

Егоров снисходительно пил рислинг, а Катя говорила:

— Нужно вырваться из этого ада... Из этой проклятой тайги... Вы энергичны, честолюбивы... Вы могли бы добиться успеха...

— У каждого своё дело, — терпеливо объяснял Егоров, — своё занятие... И некоторым достаётся работа вроде моей. Кто-то должен выполнять эти обязанности?

— Но почему именно вы?Восьмое письмо издателю — анализ значения побочного эффекта свободы для арестантов и эмигрантов.

Обидно думать, что вся эта мерзость — порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под её лучами быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...Во второй части «Капитанов на суше» уже ставшая, судя по всему, женой Егорова мечтательная особа Катя Лугина с досадой переносит тяготы брака и барачной зимы — не помогают ни Моцарт, ни эскапизм, словно заимствованный у Краснопёрова в довлатовской «Иной жизни». И только её муж норовит подсобить в комфорте — иногда весьма спорными способами.

— Ладно, — сказал он, — всё будет хорошо. Всё будет просто замечательно.

— Неужели всё будет хорошо?

— Всё будет замечательно. Если сами мы будем хорошими...Девятое письмо издателю — хвалебная ода выразительности и несокрушимости лагерного диалекта.

Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют нерушимые каноны, железные штампы и бесчисленные регламенты. Плюс — необходимый творческий изыск. Это как в литературе. Подлинный художник, опираясь на традицию, развивает черты личного своеобразия...В третьей и заключительной части «Капитанов на суше» изображается расшатанное состояние Егорова, встревоженного из-за некой операции у супруги, лежащей в больнице. К счастью, опасения не оправдаются, зато мы убедимся, что странный союз не развалился и нынче трепетная Катерина может спать спокойно.

Медсестра в регистратуре напевала:

Подари мне лунный камень,

Талисман моей любви...Она показалась Егорову некрасивой.

Десятое письмо издателю — про важность застеночной эпистолярной коммуникации с семьями (что с оговорками применяется к ждулям, они же — «заочницы») и символическую святость в глазах невольников любых женщин как таковых.

Очевидно, заключённому необходимо что-то лежащее вне его паскудной жизни. Вне зоны и срока. Вне его самого. Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе. Хотя бы на время отключить тормоза себялюбия. Нечто безнадёжно далёкое, почти мифическое. Может быть, дополнительный источник света. Какой-то предмет бескорыстной любви. Не слишком искренней, глупой, притворной. Но именно — любви.

Притом, чем безнадёжнее цель, тем глубже эмоции.В «На что жалуетесь, сержант?» Алиханову вновь предстоит столкнуться с моральной дилеммой о том, поступить ли по-человечески или бесчеловечно проигнорировать бушующий балаган. На сей раз обойдётся без заблудших на базу девиц и филонящих фраеров, но готовящаяся в бараке поганка и всестороннее к ней безразличие побудят к решительным манёврам. Кольцевая композиция с походом к доктору, новорожденные щенки и взбесившиеся псы, нацарапанные на стульях ругательства и лютый холод с парадоксально пожароопасными последствиями — всё это филигранно дополняет хоровод безнадёги и отчаяния, танцуя в котором, стоит чудовищных усилий не растратить остатки совести.

Рано утром я постучался к доктору. В его кабинете было просторно и чисто.

— На что жалуетесь? — выговорил он, поднимая близорукие глаза.

Затем быстро встал и подошёл ко мне:

— Ну что же вы плачете? Позвольте, я хоть двери запру...Одиннадцатое письмо издателю — эпизод под Иоссером о «беспределе» Макееве и учительнице окрестной школы, чьи чувства вспыхнули на расстоянии, а также об их единственной щемящей встрече.

Заключённые пошли. Кто-то из рядов затянул:

...Где ж ты, падла, любовь свою крутишь,

С кем дымишь папироской одной!..Но его оборвали. Момент побуждал к тишине.

В «Случае на заводе» степенный распорядок дня с предустановленным режимом, рутинными процедурами и сбивчивыми экспедициями в сонные грёзы прерывается трагической кончиной наркомана Бутырина. Поднятый хаос практически лишён подробной иллюстративности: указующий перст рассказчика выхватывает из истеричной гущи самого Григория Тихоновича, уклонявшегося от цепких лап погибели кучу раз, а сейчас обретшего долгожданный покой. Осматривает. Рефлексирует. Делает выводы. Даёт уйти. Вот он был. А вот его не стало.

Скоро приедет воронок. Труп погрузят в машину. Один из нас доставит его под автоматом в тюремную больницу. Ведь мёртвых зеков тоже положено охранять.Двенадцатое письмо издателю — напоминание о лояльности осуждённых к правящему строю, выражающейся в изобразительном и песенном искусстве, в массовом сознании и мифотворчестве.

Емельян Пугачёв, говорят, опирался на беглых каторжников. Теперешние каторжники бунтовать не собираются. Случись какая-нибудь заваруха, и пойдут они до ближайшего винного магазина...В «Я — провокатор» новоявленный вохровец, испытывающий уважение к погрязшему в кризисе капитану Токарю, однажды приглашается на ужин с сидельцами, но вскоре катастрофически жалеет об этом. Композиционно и психологически достойная партитура разыгрывается как по нотам — от флэшбека в истоки службы через трепанацию личности дяди Лёни к ключевому шокирующему апофеозу, продолженному эмоциональным взрывом, давящим признанием и траурными флюидами с целью пристроить там, где требуется, наилучшее многоточие.

В моём кармане лежала инструкция. Четвёртый пункт гласил:

«Если надзиратель в безвыходном положении, он даёт команду часовому — “СТРЕЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЯ…”»Тринадцатое письмо издателю — приписка из четырёх предложений об отправителе рукописи, не располагающая к глубокой диагностике.

Всё дико запуталось на этом свете.В «Представлении» Алиханова посылают в соседний лагпункт, чтобы привезти оттуда заключённого по кличке Артист для постановки пропагандистского спектакля «Кремлёвские звёзды» к шестидесятилетию советской власти. Комичные репетиции раскрывают особенности темперамента как заезжего «актёра», так и нескольких его сценических партнёров, ведя к необычайному перевоплощению, но финальный показ осуществляется не совсем так, как планировалось. И всё же пик праздника объединяет рецидивистов в сплошном и искреннем порыве, а на Борю накатывает стихийный катарсис.

Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слёз я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил...Четырнадцатое письмо издателю — объяснение, почему пришлось отказаться от спекулятивных манипуляций с аудиторией, не прибегнув к смакованию жути.

Я пишу — не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зеках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях. И не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей.В «По прямой» Боб (кто бы это мог быть? ах да…) с Фиделем и Балодисом пускаются в алкотрип, неизбежно ведущий к гауптвахте, проверке дружбы, винной паузе с торфушками и экзистенциальному прозрению. Невзирая на некоторую путаницу в пространстве, зудящую в мозгу при передвижениях ребят, плюсов всё же предостаточно: смена парадигмы после их уморительных приключений оправданно обращает братское буйство в саднящую рану, залитую хандрой и немощью, понятной тем, кто когда-то застрял не в то время и не в тех условиях. Развязка с размаху ударяет под дых — и всё в экстремальной ясности предстаёт таким, каким обязано быть.

И тут я ощутил невыносимый приступ злости. Как будто сам я, именно сам, целился в этого человека. И этот человек был единственным виновником моих несчастий. И на этом человеке без ремня лежала ответственность за все превратности моей судьбы. Вот только лица его я не успел разглядеть...Пятнадцатое письмо издателю — прощание с примесью рассуждений о парадоксальности фатума.

Набоков говорил: «Случайность — логика фортуны». И действительно, что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайности?В послесловии Андрея Арьева — краткая сводка о создании сиих (не)вольных мемуаров с чётким критическим вердиктом.

«От хорошей жизни писателями не становятся» — эту мысль Михаила Зощенко Сергей Довлатов особенно ценил и часто повторял, когда речь заходила о цене, которую художник платит за свои творения, о цене славы.ИТОГ

Не в обиду предъявить толк, что отчасти перед нами — специфическое чтиво. Не всем ярым ценителям гуманной и позитивной ипостаси Сергея Донатовича приглянется суровая, промозглая атмосфера, царящая посреди строк, испещрённых зачастую вовсе не ангельскими курьёзами, манерами и выражениями. Кому-то, наоборот, не хватит цельности и остроты впечатлений, ибо погружение в самую гущу пёстрых зверств выдаётся без фанатизма и настырного акцента. У тех, кто не подкован в наличествующей терминологии, топографическом ориентировании или превратностях запечатлённой эпохи, очевидно, закипит котелок. И всё же мужественное нисхождение в эту необъятную хтоническую кашу с редкими проблесками недюжинного оптимизма — замечательный документ становления Довлатова как писателя. Отсюда и растут «ноги» его таланта, замешанного на печали, радости и житейской мудрости. Из скользких решёток и татуированных паханов. Из шконок и нар. Из офицерских портянок, лежнёвок и страха. Из блата и мата. Из шаткой, но пробивающейся как цветок через асфальт уверенности в том, что всё это может быть не зря, ведь позже найдёт своё утешение в тексте, в языке, в даре — ибо так суждено. Так правильно. Так верно.

Солженицын описывает политические лагеря. Я — уголовные. Солженицын был заключённым. Я — надзирателем. По Солженицыну, лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами...6196 books_knyazzz_myshkin17 июня 2025 г.Читать далее

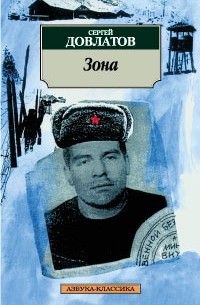

books_knyazzz_myshkin17 июня 2025 г.Читать далееПервое знакомство с творчеством Сергея Довлатова состоялось у меня чуть больше 10 лет назад. Тогда по рекомендации друга прочел у него небольшую повесть "Наши". Повесть в целом понравилась, приглянулся и авторский стиль, и незаурядный юмор где-то на грани чёрного, но беззлобный с лёгким оттенком печали. Правда читать что-то ещё у Довлатова я не стал - уж слишком он был далёк от убеждений и ценностей, которые я разделял. Не близок он и сейчас, но недавно мне на глаза попался сборник его повестей и я подумал: "А почему бы не почитать? Писатель без сомнений талантливый, а убеждения не обязательно разделять. Можно их критически осмыслить, с чем-то согласиться, что-то не принять". И вот отзыв на повесть "Зона. Записки надзирателя".

В основу повести легли собственный опыт и впечатления автора, полученные во время армейской службы в начале 60-х годов в рядах военизированной охраны (ВОХР) в системе исправительно-трудовых лагерей Коми АССР. Первые наброски Довлатов стал делать ещё во время службы, основная часть была написана в 60-е, но издана повесть была только в США в 1982 году после эмиграции писателя из Советского Союза.

Повесть состоит из полутора десятков фрагментов, где запечатлены эпизоды жизни и быта лагерной охраны и заключенных. Главный герой Борис Алиханов - альтер-эго Довлатова - солдат-срочник ВОХР из числа охраны исправительно-трудового лагеря в одном из посёлков Крайнего Севера. Ленинградец, выходец из интеллигентной семьи, Алиханов чужд как среде надзирателей, так и среде заключенных. Его цепкий взгляд пытается беспристрастно фиксировать события, выхватить из серой каши солдатско-зэковских будней яркие и зачастую парадоксальные эпизоды, а пытливый ум - переосмыслить происходящее по обе стороны колючей проволоки. Эпизоды, как правило, трагичны или, скорее, трагикомичны. В них часто сочетаются несочетаемые вещи. Так, в закоренелом рецидивисте и душегубе могут проснуться совершенно нехарактерные ему чувства; надзиратель может спасти зэка от неминуемой расправы, а зэки чуть не до смерти "отделать" надзирателя за то, что помешал карточной игре. Грезившая о Гейне и Шиллере девушка Катя может без памяти влюбиться в бездушного солдафона капитана Егорова и по примеру жён декабристов рвануть за ним в тайгу где в умывальнике лёд, снега наметает до форточки, а вместо Баха лай собак и визг пилорамы.

Эпизоды из лагерной жизни перебиваются письмами автора издателю. В них он размышляет о человеческой природе в условиях свободы и несвободы, исторических коллизиях и опыте жизни в СССР и США.

Лейтмотивом повести выступает идея, что надзиратели и заключенные мало чем отличаются друг от друга. Говорят на одном и том же языке, поют одни и те же песни, даже скрашивают свой скудный досуг примерно одинаково. Зона в понимании Довлатова - это советское общество в миниатюре со всеми его пороками и недостатками (про достоинства тут речи не идёт, ибо какие достоинства у Зоны!). Здесь и взаимоотношения "надзиратель-заключённый" (в широком понимании "власть-народ" или вообще "палач-жертва"), и копии "партийных органов", и показной интернационализм, и работа "ради галочки", и "низкопробная культура" и тэдэ, и тэпэ. На контрасте в письмах издателю размышления о том, как "свободно" живётся в США. Для тех лет это был мощный тренд: СССР - "империя зла" или "тюрьма народов".

По прошествии значительного для истории временного промежутка позволю себе с Довлатовым не согласиться. Во-первых, в любом временном периоде в независимости от географии закрытое сообщество (армия, тюрьма, религиозная секта) в большинстве своём зеркально копирует модель того общества, внутри которого оно находится. Только зеркало это кривое и все недостатки, присущие обществу большому, в малом приобретают гипертрофированный характер. По-хорошему, рядом бы привести пример американского общества через призму их тюремной системы, да и вообще покопаться в нюансах столь любимой всеми американской "свободы". Но Довлатов этого не делает. Во-вторых, при всех своих недостатках СССР и советское общество обладали массой достоинств, демонтаж которых запустил по всему миру необратимые процессы, плоды которых мы сейчас пожинаем и ещё долго пожинать будем. А Довлатов, как-никак, усилия к этому демонтажу приложил. Только сорок с лишним лет назад ими это виделось как "благо", а сейчас несколько иначе.

Тем не мене, повесть "Зона" я считаю достаточно сильной как в качестве кривого зеркала времени, так и в качестве продолжения "каторжного/тюремного/лагерного" опыта русских писателей с прямыми отсылками к Шаламову и Солженицыну (при всей моей нелюбви к нему!) и далее по восходящей к классикам - Достоевскому и Чехову. К прочтению рекомендую и читаю Довлатова дальше.6139 natalya-ershova-717 февраля 2022 г.

natalya-ershova-717 февраля 2022 г.Ад - это мы сами...

Читать далееЗона... От одного этого слова что-то холодеет в душе... Каждый, кто каким-то путем соприкоснулся с этой темой, не мог не получить душевный "ожог", который будет болеть долгие годы.

Рядовой ВОХРы Борис Алиханов показал зону такой, какой ее увидел бывший студент филфака, волей судьбы оказавшийся в страшной сказке с элементами абсурда. Четырнадцать эпизодов из жизни зеков и их надзирателей - своего рода дневник, описание событий, повлиявших на жизнь и мировоззрение главного героя. Это и яркие характеры героев, окружавших Алиханова в период прохождения срочной службы в качестве надзирателя в лагере, расположенном в глубокой тайге. Лагерная жизнь давит, как пресс, на всех людей, вне зависимости, по какую сторону колючей решетки они находятся. Но, как сказал один из героев "Зоны": "Жизнь продолжается, даже когда е , в сущности нет..." Алиханов находит единственную для себя возможность существования на зоне: "Неважно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает..." Вокруг вчерашнего студента происходили страшные вещи. "Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик - голодные, униженные, измученные страхом. ..Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений. Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха",- с грустной иронией вспоминает главный герой.

Но с точки зрения начинающего писателя, внимательного к художественной детали, и в лагерной жизни есть свои интересные особенности. Во- первых, это лагерный язык. "Законы языкознания к лагерной речи - неприменимы. Поскольку лагерная речь не является средством общения. Она - не функциональна... - замечает писатель.-Тошнотворная лагерная жизнь дает языку преференцию особой выразительности. Лагерный язык - затейлив, картинно живописен, орнаментален и щеголеват...Лагерный монолог - увлекательное словесное приключение. Это - некая драма с интригующей завязкой, увлекательной кульминацией и бурным финалом...речь бывалого лагерника заменяет ему ве привычные гражданские украшения. А именно - прическу, заграничный костюм, ботинки, галстук и очки. Более того - деньги, положение в обществе, награды и регалии..."

Во- вторых, характеры людей, которые как были разными на свободе, такими же разными остались и в лагере. Зона - это копия внешнего мира, где происходят "романтические" и не очень истории, ожидание фильма, который не привозят по нескольку недель, подготовка концерта заключенных к юбилею Октябрьской революции. "Лагерь является типичным советским учреждением. И не только по своему административно-хозяйственному устройству. Не только по внедряемой сверху идеологии... Лагерь учреждение советское - по духу. по внутренней сути. ..Рядовой уголовник, как правило, вполне лояльный советский гражданин...В этом смысле чрезвычайно показательно лагерное творчество. В лагере без нажима и принуждения торжествует метод социалистического реализма. Задумывались ли вы о том, что социалистическое искусство приближается к магии. Что оно напоминает ритуальную и культовую живопись древних. Рисуешь на скале бизона - получаешь вечером жаркое. Так же рассуждают чиновники от социалистического искусства. Если изобразить нечто положительное, то всем будет хорошо. ..Если живописать стахановский подвиг, то все будут хорошо работать... В лагере - такая же история. .. Возьмите лагерные мифы. Наиболее распространенным сюжетом является успешный массовый побег. Как правило, через Белое море - в Соединенные Штаты... И организатором побега непременно будет доблестный чекист. Бывший полковник ГПУ или НКВД. Осужденный Хрущевым сподвижник Берии или Ягоды..."

Сам Алиханов часто ведет себя не по правилам зоны, поэтому неоднократно его жизнь оказывается под угрозой. Так, все надзиратели знают, что в шестом бараке собираются убить стукача Онучина, но не вмешиваются. Алиханов не может "уговорить" свою совесть и, рискуя жизнью, спасает Онучина, хотя и знает, что тот "капал" м на него...

Главный антагонист Алиханова - заключенный Купцов. Оба ненавидят друг друга. Каждый готов отстаивать свою правду до последней капли крови. Но отслужив в ВОХРе, через много лет Алиханов поймет "правду" Купцова , готового отрубить себе кисть руки, чтобы не работать на государство. Он по - своему понимает суть жизни и отстаивает ее как умеет.

Оказавшись сначала далеко от лагеря, а потом и от Советского Союза, Довлатов впоследствии напишет: "Ад - это мы сами..."6446 linc0554 ноября 2021 г.

linc0554 ноября 2021 г.Люблю читать рассказы Шарламова про зону. Они честные, настоящие, без прикрас.

Зона Довлатова, это жизнь без фильтров. Должно быть смешно, так как юмор у автора отменный, но это грустный смех. Потому что жизнь всегда с долей грустинки. Ведь: "Ад - это мы с вами! "6436 RondaMisspoken12 мая 2020 г.

RondaMisspoken12 мая 2020 г.Ад пуст, все бесы здесь (с)

Читать далееНесмотря на популярность творчества Довлатова, у него много противников, которые делятся четко на два лагеря. Одни, идейные, обычно вменяют писателю в вину его эмиграцию в США, диссидентские взгляды, критику советского режима – все про политику, преимущественно, с вытекающим гражданским долгом и предательством родины. Более подкованные еще могут добавить камни в город на тему многоженства, безотцовщины детей и алкоголизма – куда ж без него. Другие, более широких взглядов и имеющие за плечами знакомство хотя бы с одним произведением, пеняют на литературную бездарность, несмешные шутки, однобокость повествования, а также временность творчества. Последнее, по сути, снова об описании и критике советских реалий: мол, их нет, и все сразу загибается, не выдерживая проверку временем. Но защищать автора от этих нападок не стоит: он прекрасно справляется сам. Записки надзирателя «Зона», опубликованные вместе с письмами Довлатова к редактору, говорят сами за себя.

После отчисления из университета Борис Алиханов получил повестку в армию, где его распределили во внутренние войска для службы в Устьвымлаге на севере Коми. В колонии он стал надзирателем штрафного изолятора, где содержались особенно выдающиеся «кадры» среди и так отъявленных представителей рода человеческого. Интеллигентная семья и целых два года обучения в ЛГУ поставили Бориса в положение «чужого» абсолютно для всех: для заключенных – априори, особенно подозрительны им были его какие-то либеральные замашки, уступки, сочувствие что ли, для начальства – из-за срыва политзанятий или иного неподобающего поведения, превращающегося в ЧП, для сослуживцев – из-за странных жизненных принципов от отношения к женщинам до употребления спиртного. Независимо от статуса и отношений ему здесь находиться три года, постигая совершенно иные университеты…

В первую очередь незнакомого с биографией Довлатова читателя удивит в принципе сам сюжет, основанный на реальном опыте автора. Кажется, что еще можно написать о местах лишения свободы после Солженицына и Шаламова, где оказались неугодные власти деятели, чтобы лишний раз обвинить советский строй в его льющихся через край грехах?! Но вот тот редкий случай, когда на повестке оказывается другая сторона медали: вполне себе полноценных преступников (убийцы, воры, фарцовщики и проч.) вынуждены охранять не только принявшие присягу офицеры в подчинении у государственной машины репрессий и доносов, но и вчерашние простые парни из дворов со всей страны от Ленинграда до Забайкалья на срочной службе в конвойных войсках. Такое испытание не пожелаешь и врагу: если не замерзнешь от холода в карауле или не отравишься чем-то спиртосодержащим, то запросто окажешься избит зэками или собственными товарищами. Вроде, должен быть новый взгляд: благородные офицеры и отъявленные зэки, но нет первые не лучше вторых, а те не хуже первых. Четырнадцать историй, разбитых сопроводительными письмами, демонстрируют единство человеческой сущности. Плохих и хороших нет в принципе: только поступки удается оценить, и то не всегда однозначно. Убийство живого человека – плохо, а в целях самозащиты? Вместо строгого черно-белого рисунка разводы серого, сгущающиеся местами. А люди, здесь в лагере, да и в жизни, независимо от статуса, даже главного героя, просто живые: со слабостями, грехами, героизмом и подлостью – по ситуации.

Каким бы ни был убогим для описания объект, Довлатов живопишет весьма колоритно, насколько это возможно. Конечно, это не скупая на яркие краски природа Севера, а обитатели лагеря, надзиратели и заключенные, каждый со своим характером, повадками, которые совершенно не отражают положение на социальной лестнице. С другой стороны, все вместе они собраны в полноценную модель государства. Для советского режима это и вовсе рабочая модель. И снова его активная критика, изобличающая самые низкие, самые отвратительные аспекты советской действительности. Кажется, что просто автору не повезло с опытом, посему все краски темные, а льется только желчь. Если присмотреться, так он и вовсе сам виноват в своих «приключениях»: мог честно как все трудиться, учиться, жениться – нужное подчеркнуть. Но так он и не строит из себя героя-мученика, не сыплет голову пеплом. Более того, даже подчеркивает, что у полной свободы а’ля Америка точно также есть недостатки и перекосы. Но люди сами выбирают, в каком мире хотят жить, и меняют его соответственно. Знание болевых точек как раз должно помочь в этом стремлении к лучшему, и юмор в этом только поможет. Только не все соотечественники смеются. Какая причина? Эти болевые точки не стали заскорузлыми мозолями или опухолями, которые можно отскоблить или вырезать, они еще кровоточат. А смеяться над собой не каждый может: уверенность и сила нужна.

8/10

Рекомендуется: не беспокоящимся за клеймо «диссидент» от знакомых и друзей.

Опасно: теплично воспитанным, категорично настроенным, принципиально поступающим.61,1K WeroniSza17 мая 2019 г.

WeroniSza17 мая 2019 г.Довлатов не Солженицын!

Читать далееДля начала, хотелось бы выразить свое здоровенное ФЕ всем, кто делает такие вещи с книгой! Ребята, ваше полосование строк блокирует любое восприятие написанного, имейте совесть!

С первых строк книга привлекает и обволакивает довлатовским дерзким духом:

Имена, события, даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны. Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным.В "Зоне" бОльшая часть состоит из диалогов и монологов, в которых прослеживаются темы современного мира, проблемы этого мира, а также проблемы мира лагерного. Все части "Зоны" поникают в мысли с таким замкнутым и неприятным настроением - занимательное явление!

Негодую по поводу того, что "Зону" Довлатова отождествляют с "Одним днем Ивана Денисовича" Солженицына. Общего у них только одно - лагерная тема. Но это же поверхность! А содержание? У Солженицына видна лагерная жизнь как таковая, как огромное существо, пожирающее человечность, в то время как у Довлатова деформируются люди, меняются, переживают их нахождение в лагере, переживают их жизнь, таким образом главные герои - люди, а не лагерь.

Затрудняюсь объясниться по поводу этой повести, поскольку каждый герой в "Зоне" гнет свою сюжетную линию, а за какой именно последует читатель - выбирать ему.

6855 BorupObserving25 августа 2018 г.

BorupObserving25 августа 2018 г.Сергей Довлатов «Зона. Записки надзирателя»

Читать далееИ вновь под осень я бреду в библиотеку ,что бы взять этот старый, но такой родной томик Довлатова. Взять, чтобы окунутся в мир, который тебе не понятен, не известен. В мир, где люди не делятся на плохих и хороших, ведь « глупо делить людей на плохих и хороших... На злодеев и праведников... Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств.»

Что же такое «Зона»?

Это своего рода дневник, хаотические записки , комплект неорганизованных материалов. В этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Сборник самостоятельных зарисовок о заключенных и надзирателях. Некоторые, так сказать, воспоминания и впечатления Довлатова от его службы в системе охраны исправительно-трудовых лагерей в первой половине 1960-х годов, а также перемежающие их «письма к издателю» с комментариями, пояснениями и уточнениями деталей.

Каждая зарисовка отображает какой-то смысл, мораль. Она не пуста ,она живёт. Я верю каждому персонажу ,верю каждому его слову и каждому действию.

Пусть кото-то и говорит, что «Зона» хуже остальных произведений, но я вам так не скажу ,так как для меня правдивость и язык автора –это уже повод любить произведение.

Этот что-то новое , ведь прежде я никогда не читала подобного. Тема тюрьмы меня не когда не интересовала, но прочитав Зону я захотела познакомиться с этим материалом по подробнее.61,2K ms_lalique4 января 2016 г.Как известно, мир несовершенен. Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок.Читать далее

ms_lalique4 января 2016 г.Как известно, мир несовершенен. Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок.Читать далее

Более того, нечто подобное мы обнаружили в собственной душе. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость.Давно хотела познакомится с творчеством Довлатова, и после прочтения этой книги захотелось прочитать еще его произведения, так как однозначного мнения о нем у меня пока не сложилось.

Тема этой книги не самая для меня приемлемая, возможно поэтому оценка довольно неоднозначная.

Но то, что сразу цепляет, это конечно язык и ощущение полного присутствия, практически книга в 3D-формате. И с первых страниц ощущается и жуткий холод, и визг пилорамы, и чувство какой-то незащищенности от суровой реальности.

Есть в этой книге и тоска, и уныние и даже местами сочувствие. Еще то, что меня поразило - очевидные параллели между советским режимом и устоями, которые царят за забором из колючей проволоки. Кого-то это меняет и ломает, а кто-то меняется сам, становясь сильнее и выносливей.

Эта книга побудила меня прочитать биографию Довлатова и я поражена тем, что несмотря на все, что происходило с ним здесь, это его не сломало, а дало стимул созидать. Ведь стать писателем хотят многие, а становятся единицы.6105 katya_vorobei18 июля 2014 г.Читать далее

katya_vorobei18 июля 2014 г.Читать далееТяжелая книга. И даже восхитительный и неповторимый Довлатовский цинично-насмешливый юмор не спасает ситуации. Он сказал, что хочет написать не о тюрьме и зэках, а о жизни и людях и ему, несомненно, это удалось наилучшим образом. Только чувство не проходящей грусти, отчаяния не отпускало ни на минуту. Даже в самых, казалось бы, юморных ситуациях.

Никто не знает для чего задумывался человек, о его предназначении тоже пока не договорились и каждый вполне может придерживаться своей точки зрения и кто-то даже в такой жизни найдет высшую правду и смыл. Но если развитие человека возможно, если все условия, необходимые данные для этого даны, то почему? Почему люди останавливаются, почему не пытаются бороться за себя, свою более насыщенную, интересную жизнь? почему сдаются и идут на преступление, потакая слабостям, почему остаются на том же уровне или даже с покорностью и даже неким удовлетворением кидаются в деградацию...Много вопросов, много мыслей, много тоски оставила после себя книга.649