"... вот-вот замечено сами-знаете-где"

- 39 918 книг

Ваша оценка

Ваша оценкаЖанры

Ваша оценка

Ваша оценка

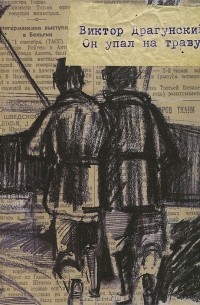

Герой книги - обыкновенный молодой москвич, которого по состоянию здоровья не взяли в действующую армию. Но желание защищать свою Родину подталкивает его к решению идти в ополчение, так как на дворе 1941 год и враг рвётся к Москве.

Весь незатейливый сюжет крутится вокруг судьбы главного героя, в котором во многом воплощены события и факты жизни того времени самого писателя, а вместе с этим и жизни других многочисленных ополченцев, выстраивающих оборонительные рубежи на подступах к столице.

Нехитрая, но тяжелая работа, день, сотканный из трудностей, которые необходимо преодолеть, первое столкновение с врагом и потери товарищей, ставших за несколько дней близкими и родными, возвращение пешком домой и желание записаться в партизанский отряд - всё здесь находит отражение.

Как рассказ очевидца - это, пожалуй, самое ценное здесь. В остальном, книга слишком прямолинейна, местами неуклюжа, без особых стилистических и литературных изысков, но тем не менее прочитать о том времени и событиях из первых уст, прочувствовать эмоции человека, оказавшегося в таких условиях, безусловно важно и ценно.

Как и многие читатели, я связывала имя Виктора Драгунского лишь с «Денискиными рассказами», поэтому было любопытно узнать, о чем автор пишет в данной автобиографической повести. И книга оправдала мои ожидания: я словно встретилась со старым другом, с первых строк почувствовав расположение к главному герою. И пусть к знаменитому Дениске эта история не имеет никакого отношения, но все же Митя Королев чем-то напоминает того мальчика, только уже подросшего, девятнадцатилетнего, это такой же искренний, в чем-то наивный, глуповатый, но добрый и светлый юноша. Драгунский с первых же строк заставляет читателя сопереживать, ведь как не пожалеть персонажа, который столкнулся с предательством любимой женщины и столь одинок, что провожать его в ополчение практически некому.

Писатель показывает нам последние дни лета 1941 года, когда требовалось строго соблюдать светомаскировку, выходить на крыши для ночных дежурств ПВО и многие мужчины, не попавшие в армию, испытывали неловкость, находясь в тылу.

Вот и Митя, из-за своей хромоты признанный негодным, с радостью записывается в ополчение и отправляется в Подмосковье рыть окопы.

…А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас, Россию залило кровью, и я не находил себе места. Я пошёл в военкомат, но меня не взяли, и это было хуже всякого оскорбления. Я был обречён на тыловое прозябание, я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт.

Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать своё место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение, рыть окопы в Подмосковье. Я быстро всё разведал, вцепился в глотку райкомщикам, и тут уж я своего не упустил, я своего добился, и меня зачислили. Нельзя рассказать, как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне, артисты ещё только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов, чтобы выступать перед ними в госпиталях. А в действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли.

На крыше уже сидел дядя Гриша — дворовый водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке — мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными. Мы гордились этим, особенно дядя Гриша, он был в нашей паре начальником.

— Воевать нужно, — сказал Тележка. — Вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик, да изжога…

— Не скажи, — сказал Степан Михалыч. — Ты, может, и грыжевик, а я изжога, а мы всё равно дело сделаем. Мы своё дело сделаем. Не скрыпи, Телега.

— Я не скриплю, — сказал Тележка. — Не в том дело, Просто хочется дать больше, чем можешь, понял?

Мы рыли землю, мы копали, мы строили рвы, эскарпы и контрэскарпы… Как мы хотели, чтобы здесь, о сделанные нами укрепления, споткнулся и сломал бы свои омерзительные лапы коричневый паук! В этом был смысл работы, в этом была цель нашей жизни, и нас нельзя было остановить. Это было вдохновение. Потное, алчное до успеха, до осязаемых результатов.

Горько это было, сказать нельзя как. Оторванные от мира, от близких, без газет, замёрзшие, плохо оснащённые и безоружные, мы готовы были работать, работать, работать — только бы увидеть в глазах командира светлый отблеск успеха, услышать в его голосе торжествующий отзвук первых побед.

Это-то и терзает. Драться же хочется, драться! Разгромить его в порошок, в пыль, в тлен и прах, чтобы кончить раз и навсегда. А где оружие? Я вас спрашиваю, где оружие, ну?

— У армии есть оружие, — сказал Степан Михалыч. — Не робь, Серёга!

— Да я тоже хочу, пойми ты! Я что, рыжий, да?! — Серёжа кричал как безумный.

Митя Королев при всей своей простоте весьма интересный персонаж, он переживает любовную драму и новое чувство, которое, хоть и не может вытеснить прошлую привязанность, все же весьма скрашивает его трудовые будни, наполняет душу теплом и трепетом. Но при этом все выглядит весьма невинно и совсем не тянет осуждать юношу, который внушает пустые надежды деревенской девушке.

Девочка разогнулась, обернулась к нам лицом, и тут у меня похолодело в груди. Передо мной в стареньком рваном полушубке стояла васнецовская Алёнушка. В руках её был кнут, и она тяжело дышала, платочек висел на шее, держась одним концом. Так вот она какая стала, когда подросла! Мастер, написавший её у ручья, наверно, не знал её дальнейшей судьбы, вот почему так задумался он вместе с нею тогда. Теперь Алёнушка уже заневестилась, ей можно было дать на вид лет шестнадцать, и как же была она красива, передать нельзя!

Никогда ещё ни с одной женщиной или девушкой я не чувствовал себя так легко, как с Дуней. Мне с ней и говорить было легко, и дышать легко, я ей рассказал про больницу, и даже это мне с ней было легко. Такого ещё ни разу в моей жизни не случалось. Не рассказал бы я этого Вале — внутри затормозило бы. Она назвала бы меня сентиментальным, но это не сентиментальность. Нет. Чувства ведь всё-таки есть? Бывает тебе грустно или нет? Вот тут-то и нужно, чтоб тебе попался такой человек, как Дуня… Но это редко бывает, я таких не встречал.Я вообще до Вали никого не встречал, у меня, кроме Вали, никаких романов не было.

Будут в книге описаны и дружеские отношения в коллективе, ведь Митя тянется к людям, ищет себе опору среди новых товарищей. Будет тут и антигерой, но, как и в детских книгах про Дениску, он окажется совсем неплохим малым, ведь он «свой», не какой-то фашист.

— А ну, больше жизни, лопатные герои, — закричал нам Каторга. — Что вы там затухли? Жизнь продолжается! Давайте спляшем! — И он топнул двумя ногами, и грязь, как фейерверк, брызнула из-под его перевязанных верёвками бутс. — Что?!! Или мы уже не советские?! А? Неужели мы скиснем из-за этого летучего д.р.ма?! —

Он заплясал в грязи, этот чёртов проходимец, этот непонятный человек с кривым носом, заплясал с ужимками и «кониками», по всем правилам одесского шика, и открылся нам в эту стыдную минуту нашей слабости чистой и прекрасной своей стороной.

И, конечно, так как эта книга о военных временах, тут будут горькие потери, неожиданная смерть, растерянность из-за подступающего врага, беспомощность и вера в солдат, которые должны остановить волну нападающих, спасти тех, кто оказался под гнетом оккупантов.

— Давай, Мотя, — негромко сказал он. — Послухаем наши дела…

Да, плохие вести читал нам свежим певучим голосом Мотя Сутырин, плохие, не дай бог. Каждое слово сводки резало нас как ножом, било безменом по темени, валило с ног.

«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это всё мы должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели, жгли что ни попадя и пытали комсомольцев?! И всё это мы слышим наяву, не в кинофильме, не в старой книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые, стоим и слушаем это, засунув руки в карманы?!! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять…

— «В деревне Дворики, — читал Мотя, — фашистский ефрейтор изнасиловал четырнадцатилетнюю Матрёну Валуеву…»

Надо было спасаться, бежать от верной и бесполезной смерти, дорваться до Москвы, получить оружие и вернуться, вернуться во что бы то ни стало! Нельзя было оставлять эти места — в эту землю была вбита наша душа, наша вера в победу, слишком близкие люди остались там за нашими плечами у домика с красным флагом.

Меня всего жгло. Слава богу, никто не видел, как мы шли вдвоём с Лёшкой и ревели.

Ах, горько так идти по своей земле среди бела дня, идти и знать, что ты идёшь не по своей воле, не гуляешь, не грибы собираешь, нет, ты бежишь, скрываешься, спасаешь свою жизнь от злого и наглого осквернителя, и нельзя тебе остановиться и принять бой. Горько так идти, никому не пожелаю, трудно!

Я пел эту песню и видел свою Дуню, ненаглядную свою Дуню, родимую свою, которая осталась там, в Щёткино, за мостиком, в своём проулке, её сейчас, верно, ломают и гнут, и крутят руки, и бесстыдно рвут её платье, и хрустят её косточки. И я видел маленького Ваську, как бьют его пахнущую воробьями головёнку об угол сарая. Я видел Вейсмана, как его сжигают живьём, и я видел распятого дядю Яшу, и лежащего на деревенской улице мёртвого Серёжу, и мёртвую девочку Лину…

Я ничего не мог с собой поделать. Я сидел у дерева, и рядом со мной холодела живая человеческая золотинка, мой друг, мой товарищ, мой брат Лёша. А я не мог встать и похоронить его, оказать ему последнее уважение.

Солдаты проходили мимо нас. Лица их были чисты и строги. Мне хотелось побежать с ними рядом и показать им дорогу на Щёткино, и сказать на ходу каждому из них, чтобы они шли скорее, и дрались беспощадно, и спасли бы мою Дуню, перед которой я виноват без вины, и спасли бы всех наших, которые ждут их сейчас, призывают и кличут. Солдаты шли мимо нас, и я не успел побежать за ними, потому что вдруг понял, что не нужно мне делать этого, солдаты всё знают сами. Они сделают своё дело во что бы то ни стало, у них такое же сердце, как моё, и бедное сельцо Щёткино для них Родина, и Дуня для них тоже Сестра и Любовь.

На чистых сверкающих скамейках и на чистом сверкающем полу, под чистыми сверкающими занавесками сидел измазанный наш, усталый, измученный и голодный народ. Странно было знать, что это те же самые люди, которые так недавно ехали сюда такие чистые, сытые и здоровые. Но это были они, те же самые, и вид у них был отработанный, они смахивали на отходы, на второй сорт, потому что горе и обида иссушили их за одни сутки. Но я-то хорошо знал, что этот народ не сдался, нет, не сдался! Просто мы все ехали перезаряжаться.

Подводя итог, рекомендую данное произведение не только поклонникам автора, но и любителям исторической литературы. Произведение легко читается и позволяет погрузиться в атмосферу тревожной осени 1941 года, а послесловие кратко познакомит читателей с ситуацией на фронте и историей обороны Москвы, предоставит фотографии тех лет.

Самым большим бомбоубежищем Москвы стал метрополитен: «…после того как поезда заканчивали свой бег по тоннелям, в половине девятого вечера, в метро пускали детей и женщин с детьми до двенадцати лет. Ночевать в метро было надёжнее, чем дома… Взрослым „Правила“ запрещали вечером и ночью, до сигнала воздушной тревоги, входить в метро. Нарушителям грозил штраф… однако, войдя в метро с вечерней бомбежкой, многие оставались в нём до утра. Ночевали москвичи в тоннелях на деревянных щитах, которые укладывались на рельсы. На платформах и в вагонах разрешалось оставаться только детям и женщинам с детьми до двух лет…»

К сентябрю в дивизии народного ополчения стало поступать и современное оружие — например, Ленинская дивизия получила около 200 автоматов, более 200 пулемётов, 33 орудия калибра 76 мм, двенадцать 88 мм и пятнадцать 55-мм миномётов. В 60-й дивизии появились даже танки — 15 лёгких плавающих Т-37, Т-48 и Т-40.

К началу октября дивизии ополчения были оснащены примерно так же, как другие соединения Красной Армии. Общими были и изъяны — не хватало средств связи, автотранспорта. Вовсе отсутствовала артиллерия крупных калибров.

13 октября отдан приказ об эвакуации Большого и Малого театров, МХАТа и театра им. Вахтангова. И, наконец, 15 октября Государственный комитет обороны принимает «Постановление об эвакуации из Москвы иностранных дипломатических миссий и высших государственных органов СССР»:

Подъехав к столице, мы увидели группы рабочих, которые останавливали легковые машины, выезжавшие из Москвы, и переворачивали их в кюветы. Честно говоря, я с радостью смотрел на то, что делают рабочие, и даже подбадривал их. В легковых машинах сидело разного рода „начальство“, панически бежавшее из столицы… Оставив солдат навести порядок и назначив старшего, я поехал дальше. В Ставке доложил, что делается на дороге из Москвы, и о мерах, которые пришлось принять…“

Отношение к „беглецам“ характеризует приведённая Л.Б. Беленкиной частушка: „…народ придумал, что будто бы фашисты сбрасывают листовки с текстом: „Дорогой товарищ Сталин, мы Москву бомбить не станем, полетим мы за Урал и посмотрим, кто удрал““.

Военный совет армии и командование дивизии поручили танкистам оборону каменного моста и весь участок справа и слева от него, длиной около четырёх километров. Танки по башню были зарыты в землю. Экипажи жили в землянках под танками. Такие убежища могли сделать люди, которые решили стоять насмерть…»

Ранним утром 4 января над городской площадью взвился красный флаг. Но оккупация нанесла Боровску невосполнимый ущерб. За два с половиной месяца более тысячи жителей были убиты или угнаны в неволю. Один из освободителей Боровска вспоминал: «Наряду с могилами техники врага мы видели и другую картину, которую забыть никак нельзя… На площадь были согнаны жители города — женщины, дети, старики, построены в колонны и тут же расстреляны.

Поклонникам же аудиокниг рекомендую аудиоверсию, она отлично сделана.

Повесть совсем небольшая, без большой концентрации всевозможных событий, без графических описаний ужасов войны, однако некоторые моменты — пронзительно-страшные и без детализации, весь ужас в этих широких мазках внезапных трагических событий, в недосказанности, за которой таится ужасное. Вот главный герой только познакомился с девушкой, непоседливой и заботливой, какой могла бы быть младшая сестренка из зыбких фантазий, а вот, тем же вечером, эту девушку, синюю, со слетевшей туфелькой, несут на носилках без осторожности и спешки — уже нет смысла в подобных действиях. Или же минуту назад герой строил с товарищем планы, наивные и оптимистичные, а потом друг упал на траву и больше с неё не встал. И именно внезапность и жестокая несправедливость происходящего угнетают особенно сильно: им бы ещё жить и жить.

При этом данная повесть позволяет взглянуть на героизм бытовой, на несколько наивные, но непоколебимые стремления людей, которые по состоянию здоровья не смогли попасть на передовую, но всячески пытаются внести вклад в общее дело, в противостояние страшному врагу. Поэтому как вчерашние мальчишки, вроде главного героя повести, так и уже взрослые мужчины рыли окопы — восемнадцать часов труда при любых погодных условиях. И не труд пугал, не условия, а перспектива быть отправленным обратно, ничего не сделать, не принести пользы совсем. В повести удивительным образом сочетаются и высокие, пусть наивные мечты о ратных подвигах, и реализм — неприкрытый, суровый, где кривая лопата не спасает от автоматной очереди. Он же промельком показывает картины насилия. Всё-таки повесть скорее для подростков, чем для детей.

Единственное, что несколько оттолкнуло меня, — любовные похождения главного героя. Точнее я не уловила, в чем же их смысл и сюжетная ценность. То он любил какую-то поверхностную актрису, которая его стыдилась и заботилась о том, чтобы их не видели вместе, то крестьянскую девушку, с которой ночи проводил, но "своей женой не сделал", так как периодически возвращался к мыслям об актрисе. Если нужно было показать, что в деревне у героя были близкие люди, то хватило бы мальчика (сцены с ним очень трогательные и грустные).

Во дворе стояла та особенная тишина, которая часто бывает в приемных больниц, когда человек знает, что ложиться на операцию нужно, тут ничего не поделаешь, и все это на пользу, во имя здоровья и, может быть, самой жизни. А все-таки внутри у тебя сиротливо, и боязно тебе, и торжественно. Близкие люди смотрят на тебя с любовью и страхом, с надеждой. И ты сам ощущаешь, что ты уже не с ними, а там, за чертой, ты сел на пароход, плывущий в неведомые суровые края, низко и протяжно запел гудок, швартовы отданы, судно отваливает от дебаркадера, и на берегу осталась твоя прежняя милая жизнь с васильками и веснушками. По мере того, как пароход выходит на середину реки, струна, связывающая тебя с берегом, натягивается все туже, становится все тоньше, и от этого больно, но ты знаешь, что струна эта не лопнет никогда, она только истончается от расстояния и времени, и пронзительней делается боль.

Маленький Васька играл в чурочки возле холодной печи. Я сел к окну и подозвал его и отдал ему два кусочка сахару, они лежали у меня в кармане — я ещё утром припас. Васька снова сел на пол, босые его ножки, грязные и твёрдые на подошвицах, были раскинуты. Он поел сахару, глядя на меня неотрывно. Дело это было минутное, и Васька обтёр мокрые руки о женское лиловое трико, в которое был одет. Подошёл ко мне и приткнулся у колена, и искательно погладил мой сапог.

— Ты, Митька, всегда носи мне сахару, — сказал он.

— Ладно, — сказал я, — а где мама?

— Пошла. Сказала, чтоб я не баловался.

Я взял его под локотки, поднял эти полфунта рёбрышек и посадил на колени. Он стал смотреть в окошко. Я понюхал его всклокоченную головёнку. Пахло воробьями. Под моей рукой билось маленькое сердце, билось гораздо чаще, чем у меня. Мы сидели так с Васькой и молчали. Он пригрелся у меня на коленях, растаял, притих и, видимо, боялся, что я взял его ненадолго, сейчас снова уйду и оставлю его на весь день. Поэтому он затаился, как мышонок, — не хотел спугнуть меня, боялся шелохнуться, чтобы не напомнить мне о моих непонятных взрослых делах.

А я снова думал, что если я люблю этого Ваську и всех других, таких же, кто сиротливо сидит один на полу в грязи, у холодной печи, то чего же я здесь сижу, надо идти, идти, идти на большую войну и сделать что-то большее, чем я делаю сейчас. Опять заскрипела душа, заныла гордость, и долг застучал кулаком в сердце.

— Воевать нужно, — сказал Тележка. — Вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик, да изжога…

— Не скажи, — сказал Степан Михалыч. — Ты, может, и грыжевик, а я изжога, а мы все равно дело сделаем. Мы свое дело сделаем. Не скрипи, Телега.

— Я не скриплю, — сказал Тележка. — Не в том дело, Просто хочется дать больше, чем можешь, понял? Больше и еще в два раза больше.

— Это-то я понял, как не понять. Это в тебе душа горит, рвется душа! Это понятно, это я вижу!

Другие издания