АЛФАВИТ - БУКВА В

- 464 книги

Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.

Ваша оценка

Ваша оценкаЖанры

Ваша оценка

Ваша оценка

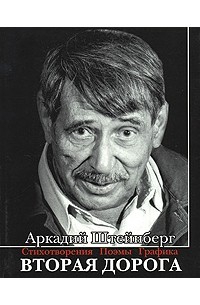

Знакомство с творчеством Аркадия Штейнберга началось с его перевода БЁРРИС ФОН МЮНХГАУЗЕН (1874–1945) "ЗОЛОТОЙ МЯЧ"

Я в отрочестве оценить не мог

Любви отца, ее скупого жара;

Как все подростки – я не понял дара,

Как все мужчины – был суров и строг.

Теперь, презрев любви отцовской гнет,

Мой сын возлюбленный взлетает властно;

Я жду любви ответной, но напрасно:

Он не вернул ее и не вернет.

Как все мужчины, о своей вине

Не мысля, он обрек нас на разлуку.

Без ревности увижу я, как внуку

Он дар вручит, что предназначен мне.

В тени времен мерещится мне сад,

Где, жребием играя человечьим,

Мяч золотой мы, улыбаясь, мечем

Всегда вперед и никогда назад.

Затем оказалось, что Штейнберг еще блестяще перевел "Потерянный рай" Мильтона!

Затем прочел об авторе "Золотого мяча", и о самом переводчике, сидевшим дважды при Сталине, будучи (второй срок) воином-победителем и при орденах, друге С.Липкина, А.Тарковского, К.Паустовского и многих других уважаемых , талантливых и честных людей; трижды женатого и любящего своего черного безродного пса, которого ему подарили в Тарусе Ростропович и Вишневская,

Вспоминает В.Перельмутер: -...Армения с ее сарьяновской осенью. И как-то Мартирос Сергеевич вернулся после встречи со студентами художественного института почему-то задумчивым, даже слегка как будто растерянным. «Они меня всё время спрашивали: как надо писать? — сказал он. — А я им ответил: хорошо надо писать»…

И тут Штейнберг, по ему одному ведомой ассоциации, припомнил Одессу своего детства. Урок Столярского. «Ну, как ты играешь!» — прервал его Петр Соломонович. И вдруг спросил: «Ты борщ любишь?» — «Да». — «Мама борщ варит?» — «Да». И тут Столярский стал описывать — как, небось, мама варит борщ, что в него добавляет, какой дух от него идет. Делал это подробно, не спеша, со вкусом, словно пробу снимая с дымящейся ложки. И дождавшись, пока восьмилетний ученик начнет судорожно сглатывать слюну, подытожил торжественно: «Вот как это надо играть!»

Мильтон переведен поэтом, который прекрасно усвоил — как это надо играть.

Одной из первых покупок на гонорар за эту книгу была фисгармония. Демонстрировал ее с гордостью. Говорил, что мечтал о такой с отроческих лет.

Примерно с тех же, когда, обнаружил в отцовской библиотеке «Потерянный рай» в беспомощном, по нынешним понятиям, переводе Ольги Чюминой, возжелал — когда-нибудь — перевести это сочинение...

Он был благодарен тем, кто посадили его во второй раз: «Иначе я был бы совершенно другим человеком». Добавлю: иначе он, вероятно, и не перевел бы поэму Мильтона.

============================================

А потом-нельзя не знать ЕГО "Ворону"!

Белой простыней легла

Степь до края небосклона.

Наподобие орла

На столбе торчит ворона;

Словно трубочист, грязна,

Восседает с миной сонной,

Словно факельщик, полна

Мрачной спеси похоронной.

В бледном небе ледяном

Кажется тузом пиковым

Или перечным зерном,

Крохотным и пустяковым,

Неподвижным и смешным

Скоморохом с длинным носом,

Горбясь фитилем свечным

Над степным ковром белесым.

Но обуглено перье

До последнего огрызка, –

Знать гроза сожгла ее

На вершине обелиска;

В сизом воздухе вися,

Шоколадкой, сиротливо,

Съежилась печально вся

Наподобье чернослива;

Морщит с подозреньем лоб,

Словно тенор в паре фрачной.

Богомольная, как поп,

Черная, как черт невзрачный;

Чванная, как сатана,

Словно дипломат, надута,

Словно памятник, скучна,

Взятый с кладбища как будто;

Словно в глаз попавший сор,

Или, – что отнюдь не слаще, –

Скверный карточный партнер,

Неудачу приносящий;

Четкая, как нотный знак

На громадном стане стертом,

И уродливая, как

Ведьма, брошенная чертом;

Порошинкой в небеса

Выстреленная случайно

И, как нёбо злого пса,

Черная необычайно;

Хмурая, как "фонари" –

Метки чемпионов бокса,

Как лежавший до зари

Под дождем обломок кокса,

Словно рыночный товар,

Предназначенный к продаже,

Словно вакса или вар,

Словно хлопья легкой сажи;

То ли реет в облаках

Вдовий креп, вуаль густая,

То ль на свадебных шелках

Очутилась запятая;

Клевета на белый свет,

Возведенная когда-то,

Тень, которой гуще нет,

Иль кукушка из агата;

Озаренная кругом

Лунным блеском, ночь сплошная,

Муха в чашке с молоком,

Карамелька нефтяная;

Бант из бархатной тесьмы,

Похоронное убранство,

Кубок непроглядной тьмы,

Опрокинутый в пространство;

Нереальна, словно гном,

И серьезна и сердита,

Как торжественный псалом

Или бюст из антрацита;

Символ Страшного суда,

Истребленья плоти бренной,

Неизбывная беда

И проклятье всей Вселенной;

На скрещении дорог

Опаленный камень жалкий,

Вечной темени моток,

Ссученный на звездной прялке;

Некий колдовской сосуд,

Из которого по-братски

Дети дьявола сосут

Смоляной напиток адский;

Восседает на столбе,

Как поганая примета,

Как молва о злой судьбе,

Кем-то пущенная где-то,

Как предвестие конца,

Что еще во время оно

Беспокоило Творца,

И банальна, как... ворона.

И.наконец, просто необходимо знать и про свою, ВТОРУЮ ДОРОГУ, которая ждет:

Полжизни провел как беглец я, в дороге,

А скоро ведь надо явиться с повинной.

Полжизни готовился жить, а в итоге

Не знаю, что делать с другой половиной.

Другой половины осталось немного:

Последняя четверть, а может – восьмая,

Рубеж, за которым другая дорога –

Широкая, плоская лента прямая...

...Лишь мне одному предназначена эта,

Запретная для посторонних дорога;

Бетонными плитами плотно одета,

Она поднимается в гору полого...

Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде

Просить на обратный билет Христа ради,

И я ковылял вдоль арыков постылых,

Дурак-дураком, по жарище проклятой,

Не смея вернуться в мой номер, не в

силах

Смириться с моей невозвратной утратой.

А позже, под вечер, в гостинице людной,

Замкнувшись на ключ, побродяжка

приблудный,

Впотьмах задыхался от срама и горя,

Как Иов на гноище с Господом споря,

И навзничь лежал нагишом на постели,

Обугленный болью, отравленный жёлчью,

Молчком нагнетая в распластанном теле

Страданье людское и ненависть волчью, –

В ту ночь мне открылась в видении

сонном

Дорога, одетая плотным бетоном,

Дорога до Бога,

До Божьего Рая,

Дорога без срока,

Дорога вторая.

Алла Голованова:

-Между прочим, слово аниматор в переводе с латыни означает “дающий жизнь”...

Роль, которую Штейнберг сыграл в истории русской культуры середины XX века, огромна. По его инициативе была проведена “бесцензурная” тарусская выставка 1961 года (предшественница знаменитой выставки в Манеже), успех которой повлек за собой создание Тарусского музея. Благодаря Штейнбергу обрели свое творческое лицо художники Дмитрий Плавинский, Борис Свешников, Борух и Эдуард Штейнберги и др. Он вырастил целое поколение блистательных российских переводчиков (Юрий Александров, Евгений Витковский, Роман Дубровкин, Владимир Летучий, Владимир Тихомиров, Илья Смирнов и др.).

Несмотря на все это, ни его биография, ни творчество не известны широкому читателю.

Роман Дубровкин:

-либерализм Штейнберга казался мне широким до расточительности: свободу высказываться он жаловал любому, никогда не вмешиваясь в чужие конфликты и стычки, даже если это происходило у него дома, и любил повторять строки из американца Карла Сэндберга в переводе своего друга Элизбара Ананиашвили:

Мафусаил жил, вероятно, восемьсот лет,

Или тысячу, или двести лет....

...........................................

Он был свидетель, соглядатай, как я, как вы.

Было у этого потворства, правда, одно существенное ограничение, связанное с попранием той же свободы, с борьбой (мне не избежать здесь громкого слова) против Зла. Однажды я принес ему свои переводы из Кавафиса, среди которых оказалось небольшое стихотворение «Сидонские юноши» со знаменательной концовкой:

«...и на закате возвышенно прожитых дней

помнить о славе Поэта, и только о ней,

не отметая, как сор, величайших трагедий, –

всех Агамемнонов и Прометеев, Кассандру, Ореста

и Семерых против Фив, – не безумье ли вместо

подлинных этих свершений гордиться чрезмерно,

что среди тысяч неведомых ратников шел ты к победе

в давней войне против Датиса и Артаферна!»

Аркадий Акимович (я никогда не называл его Акимычем) призадумался и вынес суждение, не имеющее никакого отношения к тайнам версификации: «Так что же важнее – писать стихи или воевать?» Для него, фронтовика, лагерника, ответ был прост до очевидности – конечно, воевать.

Виталий Пурто:

... считать работу Акимыча переводом текста Джона Мильтона можно в той же мере, в какой работу Джона Мильтона можно считать переводом текста Моисея, ибо оба творца - вполне оригинальны.